Die Schwemm in der Gemeinde Walchsee ist die größte erhaltene Moorlandschaft Nordtirols und ein Hotspot der Artenvielfalt. Das Moorgebiet im Kaiserwinkl befindet sich auf etwa 665 Metern und wird von den Gebirgszügen des Kaisergebirges im Süden und den Chiemgauer Alpen im Norden eingerahmt. Aufgrund der ökologischen Bedeutung wurde die Schwemm als Natura 2000-Gebiet ausgewiesen und ist als Naturschutzgebiet streng geschützt.

Mit dem Moorexperten unterwegs

Aufgrund des Schutzstatus ist es natürlich verboten das Moorgebiet im Kaiserwinkl zu betreten. Es gibt Wege, die rund um das Moor führen. Wer aber etwas mehr über das einmalige Naturgebiet erfahren möchte, kann im Sommer mit einem Moorexperten das Gelände entdecken. Jeden Sonntag besteht für die Gäste des Kaiserwinkl die Möglichkeit, eine wirklich spannende Entdeckungsreise zu unternehmen. Wir haben das Angebot genutzt und es war einmalig, spannend und abwechslungsreich.

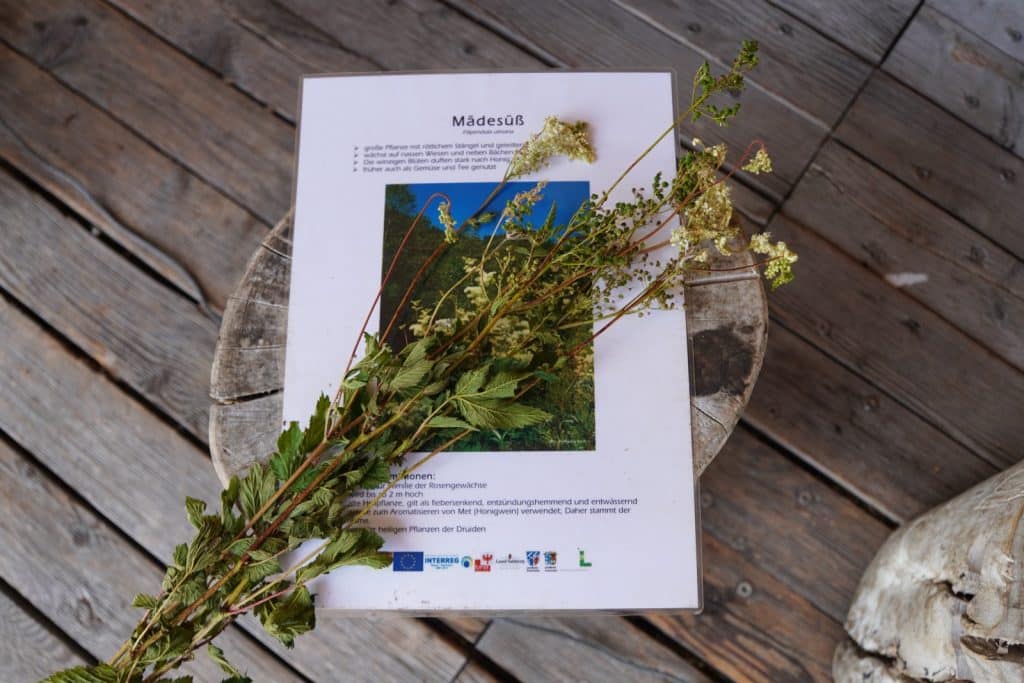

Von Walchsee sind wir etwa 30 Minuten bis zum Treffpunkt an einem Parkplatz direkt am Moor gelaufen. Hier befindet sich ein Aussichtsturm, der aus baulichen Gründen bei unserem Besuch leider gesperrt war. Nur der ebenerdige Bereich konnte betreten werden und dort erwartete man uns schon. Auf einem großen Tisch lagen verschiedene Pflanzen, es gab Informationskarten über Flora und Fauna und für jeden Gast ein passendes Steckbriefbuch mit ausführlichen Informationen.

Bevor wir uns aber mit den aktuellen Gegebenheiten beschäftigten, machten wir einen riesigen Zeitsprung zurück zum Ende der letzten Eiszeit.

Wie ist die Schwemm entstanden?

Die Entstehung der Schwemm geht auf die letzte Eiszeit zurück. Mit der Erwärmung der Erdtemperatur kam es zum Zurückweichen der alpinen Gletscher. Das entstehende Wasser sammelte sich zwischen zwei Endmoränenzügen in einem Becken. Ein See entstand. Dieser war ursprünglich mit dem heutigen Walchsee verbunden.

Durch die Sedimentablagerungen des Ramsbaches wurde der See jedoch im Laufe der Zeit vom Walchsee abgetrennt und bildete ein eigenständiges, stehendes Gewässer. Das war der Zeitpunkt, an dem langsam die Entstehung des Moors begann.

Nach und nach verlandete der See. Er erhielt nur noch neues Wasser über die Niederschläge in der Region. Da sich unter dem Becken ein lehmhaltiger Untergrund befindet, konnte das Wasser nicht abfließen. Das verlandende Seebecken bot ideale Bedingungen für das Wachstum von Torfmoosen und anderen moorbildenden Pflanzen. Über Jahrtausende sammelte sich organische Substanz und bildete mächtige Torfschichten, die als bedeutender Kohlenstoffspeicher fungieren und somit eine wichtige Rolle im Klimaschutz spielen.

Die Schwemm zeichnet sich heute durch einen zentralen Hochmoorkern aus. Dieser wird von einem ringförmigen Zwischenmoor umgeben. Nach außen hin gehen diese in nasse Moorwiesen über, die teilweise noch traditionell zur Streugewinnung genutzt werden.

Eine Oase für seltene Flora und Fauna

Nachdem wir nun wussten, wie die Schwemm entstanden war, beschäftigten wir uns mit der heutigen Tier- und Pflanzenwelt. Diese ist außerordentlich vielseitig, da das gesamte Gebiet aus vielen kleineren Mikrolebensräumen besteht. Im Bereich des Hochmmoors herrschen zum Beispiel vollkommen andere Lebensbedingungen als im Bereich der Pfeifengraswiesen mit dem kalkreichem Boden. Die Tier- und Pflanzenwelt hat sich auf diese verschiedenen Lebensbedingungen angepasst.

Die Flora: Botanische Kostbarkeiten

Die Schwemm ist ein botanisches Schatzkästchen und ein letzter Rückzugsort für eine beeindruckende Anzahl seltener und gefährdeter Pflanzenarten. Zu den botanischen Besonderheiten zählen Relikte der Eiszeit und seltene, auf nährstoffarme und saure Böden spezialisierte Pflanzen.

Eine der bedeutendsten Arten ist die europaweit geschützte und in Tirol vom Aussterben bedrohte Orchidee Sumpf-Glanzkraut (Liparis loeselii). Man findet auch verschiedene Torfmoosarten, einige Heilkräuterpflanzen, Birken und diverse Büsche und Gräser.

Mich hat jedoch eine andere Pflanze viel mehr beeindruckt. Hier wachsen mehrere Arten fleischfressender Pflanzen. Dazu gehören der Rundblättrige Sonnentau (Drosera rotundifolia), der Langblättrige Sonnentau (Drosera longifolia) und der Mittlere Sonnentau (Drosera intermedia), die mit ihren klebrigen Tentakeln kleine Insekten fangen.

Die Fauna: Von der Zwerglibelle zur Kreuzotter

Die Tierwelt der Schwemm ist ebenso vielfältig und schutzwürdig wie ihre Flora. Das Gebiet ist ein Paradies für Amphibien wie den Bergmolch und den Grasfrosch. Für ihren Schutz werden im Frühjahr Amphibienzäune entlang der angrenzenden Straßen errichtet.

Die Schwemm ist ein Libellen-Hotspot mit über 33 nachgewiesenen Arten, darunter auch hochmoorspezialisierte und gefährdete Arten. Zu finden sind zum Beispiel die Hochmoor-Mosaikjungfer (Aeshna subarctica) und die Gefleckte Heidelibelle (Sympetrum flaveolum). Eine besondere Sensation ist der Nachweis einer bemerkenswert großen Population der Zwerglibelle (Nehalennia speciosa), der kleinsten Libelle Europas.

Die Schwemm ist zudem ein wichtiges Brut- und Rastgebiet für zahlreiche Vogelarten. Vogelkundler können hier mit etwas Glück den Teichrohrsänger, die Bekassine oder den Wiesenpieper beobachten. Auch für Schmetterlinge stellt das Gebiet mit seiner Blütenvielfalt einen wertvollen Lebensraum dar.

In den Bereichen mit etwas mehr Wasser findet man Wasserskorpione, Wasserspinnen, Kreuzottern und Blutegel.

Ab ins Moor

Nach der Theorie folgte die Praxis. Es hieß Schuhe und Strümpfe ausziehen und dann ging es im Gänsemarsch hinter dem Experten einige Meter hinein ins Moorgebiet im Kaiserwinkl.

Barfuß laufen auf unebenem Untergrund ist ja für viele Menschen bereits eine Herausforderung. Ich fand es auch schwierig nicht genau erkennen zu können, wo ich hintrete und vorab die Festigkeit des Bodens zu erkennen. So kam es, dass ich doch sehr erstaunt war, wenn plötzlich Wasser zwischen den Zehen aufstieg oder der Fuß einige Zentimeter einsank. Für die Kinder der Gruppe war es ein riesiger Spaß. Ein Junge hüpfte begeistert hoch und runter, was zur Folge hatte, dass der Boden unter meinen Füßen schwankte. An einer anderen Stelle „musste“ ein Kind unbedingt ausprobieren, wie tief man einsinken kann und stand schnell bis zum Oberschenkel im Schlamm.

Der eigentlich Blickpunkt war jedoch auf die Tier- und Pflanzenwelt gerichtet. Uns wurden einige der zuvor besprochenen Pflanzen gezeigt und über die Struktur im Moor gesprochen.

In einer kleinen Wasseransammlung beobachteten wir Frösche, Libellen bei der Eiablage, Kaulquappen und eine Kreuzotter. Dann ging es auf „behutsame Jagd“. Ausgerüstet mit kleinen Fangnetzen dürfte, wer es gerne wollte, unter Anleitung selbstständig nach Bewohnern der Moorgewässer wie Molchen, Fröschen oder Wasserkäfern suchen. Die gefangenen Tiere kamen zunächst in einen wassergefüllten Eimer und konnten dann in Beobachtungsgläsern bestaunt werden. Schließlich entließ man sie wieder schonend in ihren Lebensraum.

Mich hat das Moorerlebnis sehr beeindruckt. Hier habe ich mal wieder erfahren, wie wichtig es ist mit wachen Sinnen die Natur zu erleben. Es ist mir auch sehr deutlich geworden, dass man nicht nur diesen unglaublich artenreichen Lebensraum erhalten muss. Schön, wenn auch in Ferienregionen darauf geachtet wird und der Urlauber dieses erleben kann.

Keine Zeit für eine geführte Tour? Ein neu angelegter etwa 6,5 Kilometer langer und als leicht eingestufter Rundweg führt um das gesamte Moorgebiet. Er ist für Wanderer und Radfahrer gleichermaßen geeignet und bietet Einblicke in diese einzigartige Landschaft. Entlang des Weges stehen Schautafeln und klären über die Besonderheiten von Flora und Fauna auf.

Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen: Es ist verboten das Moorgebiet im Kaiserwinkl alleine zu betreten! Bitte schützen Sie das einmalige Gebiet der Schwemm und betreten es nur im Rahmen einer geführten Tour. Also bitte nehmt das Angebot an!

Der Besuch der Region fand im Rahmen einer Pressereise statt.

grimm

Diese Beschreibung der Schwemm führte mir die Schönheit dieser Natur sehr deutlich vor Augen. Wie schön, dass es solche geschützten Gebiete noch gibt.