Ein spannender und eindrucksvoller Ort, um sich über das Thema Stahlproduktion in Brandenburg zu informieren, ist das Industriemuseum in Brandenburg an der Havel. Eher zufällig sind wir an dem Museum vorbei gekommen und waren begeistert von dem Besuch.

Stahlherstellung in Brandenburg

Rudolf Weber kaufte 1912 ein riesiges Gelände am Silokanal in Brandenburg an der Havel. Dieser Standort bot sich ideal für die Stahlproduktion an – die Verkehrsanbindung war durch die Wasserwege des Silokanals und die Elbe-Havel-Oder-Verbindung gegeben und der Großraum Berlin bot ausreichend Schrott, der als Rohstoff diente.

Das Weber-Walzwerk nahm 1914 den Betrieb auf. Wenige Jahre später verkaufte der Betreiber es an die Deutsch-Luxemburgische Bergwerks- und Hütten-AG. Dieses sollte nicht der letzte Besitzerwechsel in der Geschichte des Werks sein.

Nach dem Ersten Weltkrieg konnte das Werk erweitert werden und es entstand ein neues Verwaltungsgebäude. Der Ausbau wurde über die nächsten Jahr fortgesetzt und im Zweiten Weltkrieg entstand um das Walzwerk eine Rüstungsproduktionsstätte.

Nach dem Krieg demontierte man das Werk vollständig, es blieb nur ein Trümmerberg und ein Schrotthaufen übrig.

Ein neues Stahlwerk entsteht

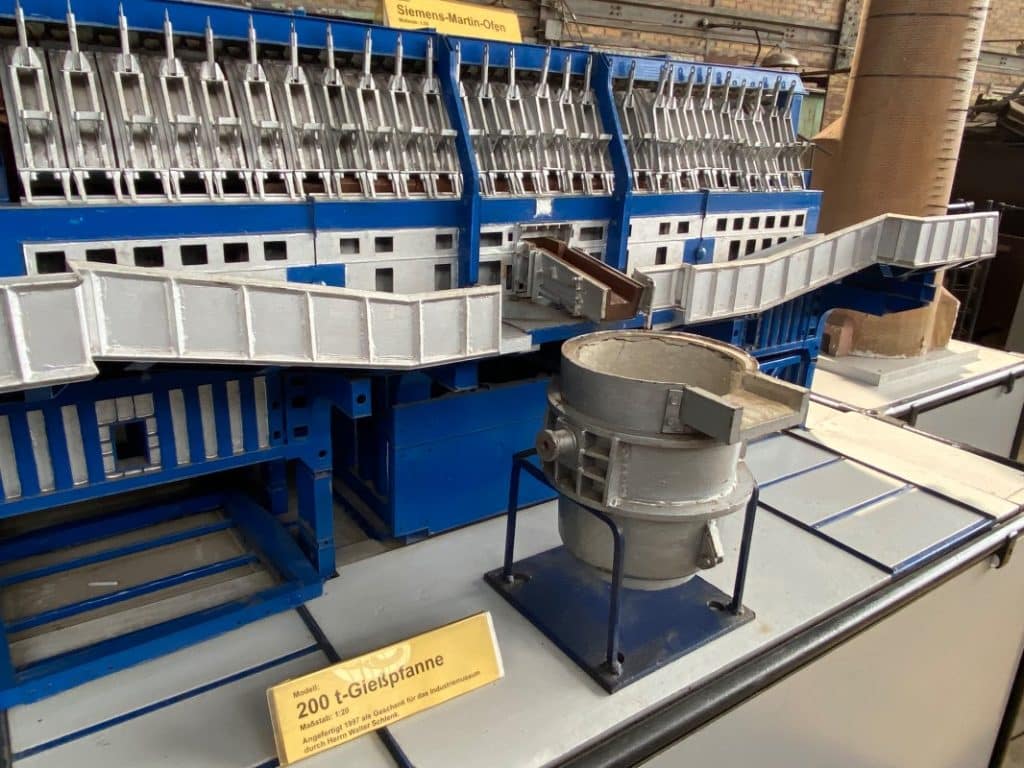

Die Ära des neuen Stahlwerks in Brandenburg an der Havel beginnt 1950. Unter der Leitung von Friedrich Franz entstand am alten Standort eine riesige neue Halle mit Siemens-Martin-Öfen und eine Generatorenhalle.

Nachdem man die vorgegebenen staatlichen Planungsauflagen nicht mehr erreichte, begann eine Umstrukturierung innerhalb des Werkes. Dabei wurden alle 12 Öfen im Stahl- und Walzwerk umgebaut und so die Produktivität gesteigert. Ab 1980 erweiterte man das Gelände mit neue Produktionsflächen. Das Stahl- und Walzwerk Brandenburg wurde zum größten Rohstahlproduzenten der DDR und erzeugte jährlich mit gut 10.000 Beschäftigten bis zu 2,3 Mio. Tonnen Rohstahl und über 1 Mio. Tonnen Walzwerkserzeugnisse.

Nach der politischen Wende waren die Siemens-Martin-Öfen nicht mehr wettbewerbsfähig. In den meisten Stahlwerken in Westeuropa hatte man die Öfen bereits seit Jahren ersetzt. So stellte man den Betrieb der Öfen nach und nach ein und fing an sie abzubauen. Aber zum Glück nicht alle Öfen, den heute kann man die letzten Siemens-Martin-Öfen im Industriemuseum sehen.

Wofür wurden Siemens-Martin-Öfen genutzt?

Siemens-Martin-Öfen sind spezielle Öfen, die für die Herstellung von Stahl aus Roheisen verwendet werden. Das Verfahren wurde nach den drei Brüdern des berühmten Erfinders Werner von Siemens und dem französischen Eisenhüttenmann Pierre Martin benannt. Das Verfahren hat man im Jahr 1864 entwickelt und war bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts das bevorzugte Verfahren zur Herstellung von Stahl.

Der Siemens-Martin-Ofen verwendet Generatorgase und Öle als Katalysatoren bzw. Brennstoffe, um höhere Temperaturen von 1800 Grad Celsius zu erreichen. Der Ofen besteht aus einem Oberofen, einem Schmelzraum und einem Unterofen. Im Oberofen wird flüssiges Roheisen oder Schrott aufgeladen und mit öl- oder gasbetriebenen Brennern erhitzt. Die Luft- und Gasvorwärmung erfolgt in Regenerativkammern im Unterofen, bevor sie dem Schmelzraum zugeführt werden, um die Verbrennung zu ermöglichen.

Das Verfahren kann je nach Art der eingesetzten Materialien in drei Verfahrensweisen unterschieden werden: Schrott-Roheisen-Verfahren, Roheisen-Erz-Verfahren und Schrott-Kohlungs-Verfahren. Nach dem Einschmelzen wird der Stahl entkohlt und legiert, um den gewünschten Kohlenstoffgehalt und andere Eigenschaften zu erreichen. Der gesamte Prozess dauert etwa acht Stunden und ist langsamer als andere etablierte Verfahren zur Stahlerzeugung.

Die Siemens-Martin-Öfen verwendete man für die Massenproduktion von hochwertigem Stahl und erhielten auf der Weltausstellung Paris 1867 höchste Auszeichnungen. In den 1940er Jahren konnten die Firmen 75 % der weltweiten Stahl-Erzeugnisse aus dem Siemens-Martin-Stahl herstellen.

Der letzte deutsche Siemens-Martin-Ofen wurde 1993 aus wirtschaftlichen Gründen stillgelegt. Er ist aber heute als technisches Denkmal erhalten und steht im Industriemuseum Brandenburg an der Havel.

Besuch im Industriemuseum in Brandenburg an der Havel

Die Idee für das Industriemuseum entstand 1992, als bereits abzusehen war, dass der Standort geschlossen werden sollte.

Nach und nach sichtete, sortierte und ordnete man die Überreste des Werkes. 1994 konnte der letzt noch vorhandene Siemens-Martin-Ofen unter Denkmalschutz gestellt werden. Es dauert noch eine Weile, bis schließlich ein Konzept für den Erhalt des Denkmals gefunden war. Der Förderverein Stahlmuseum Brandenburg an der Havel e.V. pachtete die entkernte und sanierte Ofenhalle und richtete das Industriemuseum ein.

Wir sind eher zufällig an der riesigen Halle vorbei gefahren und hätte ich nicht etwas von Museum gelesen, wäre uns dieses erstaunliche Museum entgangen.

Über eine Stahltreppe gelangten wir in den Kassenbereich des Museums. Hier befindet sich auch der erste Teil der Ausstellung, der sich mit der Geschichte des Ortes beschäftigt. Auch wenn der Ausstellungsbereich sehr informativ war und Bilder uns in die Thematik Stahlverarbeitung einführten zog es uns relativ schnell in die riesige Werkshalle.

Ich wusste vor lauter Überraschung nicht, wo ich zuerst hinsehen sollte. Nicht nur die Dimension der Halle, sondern auch die Maschinen, Öfen und für mich zunächst undefinierbaren Gegenstände zogen meine Blicke an. Es sah so aus, als ob die Arbeit gerade nur kurz pausierte und jederzeit die Arbeiter aus der Pause zurück kommen würden. Kurz Luft geholt und dann ging es auf Entdeckungsreise durch das Industriemuseum in Brandenburg an der Havel.

Über einen angelegten Weg, konnten wir uns zunächst einen Überblick über die Halle verschaffen. Selbst von dort oben wirkten die Exponate enorm groß. Riesige Haken hingen von der Decke und die Beobachtung- und Arbeitskanzeln unter dem Dach waren mit Sicherheit nur für schwindelfreie Arbeiter ein geeigneter Arbeitsplatz.

Beeindruckend fand ich auch den Siemens-Martin-Ofen und die Krane und Lokomotiven, die für das An- und Abliefern des Materials benötigt wurden. In dem gewaltigen Schmelzofen hat man in einem Schmelzvorgang 180 Tonnen Stahl produziert, das entspricht ungefähr dem Gewicht von 120 VW Golf.

Neben der Werkhalle kann man auch in die Aufenthaltsräume, Überwachungsräume und Werkstätten gucken. Eine Schmiede und ein Labor sind zum Beispiel originalgetreu erhalten.

Das Industriemuseum in Brandenburg an der Havel ist ein tolles Ausflugsziel nicht nur für Technikfans, auch Fotografen werden hier zahlreiche Motive entdecken. Uns hat der Besuch sehr gefallen und ich bin froh, dass wir spontan angehalten haben.

Adresse:

August-Sonntag-Straße 5

14770 Brandenburg an der Havel

Öffnungszeiten:

November-Februar:

Dienstag-Sonntag, feiertags: 10-16 Uhr

März-Oktober:

Dienstag-Sonntag, feiertags: 10-17 Uhr

Eintrittspreise:

Erwachsene: 6,-€

Es werden Ermäßigungen angeboten.

Die Verwendung der Fotos hat uns durch das Industriemuseum Brandenburg an der Havel genehmigt, vielen Dank!

Barbara

Ich bin ja auch ein Fan von alten Industrieanlagen, Industriekultur und Industriegeschichte. Daher finde ich so ein Stahlwerk super interessant. Danke fürs virtuelle Mitnehmen, den interessanten Text und die super Bilder.

Susanne Jungbluth

Danke, es lohnt sich dort hinzugehen!