Albstadt ist eine Textilstadt. Schon Mitte des 19.Jahrhunderts produzierten hier Fabriken Trikotagen und das ist bis heute so geblieben. Die Firma Mey ist auch in Albstadt ansässig und neben der Produktion und einem großen Werksverkauf kann man dort auch das Nähmaschinenmuseum Mey mit der Sammlung Albrecht Mey besichtigen.

Die Geschichte der Nähmaschine

Das Nähen hat eine lange Geschichte. Begonnen hat alles mit dem Zusammenfügen von Fellen/Leder/Stoffen mit Hilfe von Gräten-, Knochen- oder Hornnadeln. Erst in 14. Jahrhundert stellte man die ersten Nadeln aus Eisen her. Diese diente viele Jahrhunderte den Menschen zum Nähen. Schneider waren oft wahre Künstler mit der Nadel und der Beruf geachtet. Ein geübter Schneider schaffte es, etwa 30 Stiche in der Minute zu fertigen.

In der Mitte des 18.Jahrhunderts begannen erste Tüftler damit sich mit dem Thema Nähen zu beschäftigen. Sie suchten nach mechanischen Möglichkeiten, das Nähen mit der Hand durch eine Maschine ersetzten zu lassen. Von Erfolg waren sie jedoch zunächst nicht gekrönt.

1790 baute der Engländer Thomas Saint die erste arbeitsfähige Nähmaschine und ließ sich seinen Entwurf patentieren. Die Holzmaschine nähte einen Kettenstich, arbeitete aber nicht besonders schnell. Diese Nähmaschine kann man im Nähmaschinenmuseum Mey als Nachbau sehen, den ein Techniker der Firma nach originalen Plänen hergestellt hat.

Um 1800 konstruierte der Deutsche Balthasar Krems ebenfalls eine Kettenstichnähmaschine. Diese hatte zum ersten Mal eine Nadel mit Öhr an der Spitze und einen gesteuerten Greiferhaken. Mit Hilfe dieser Nähmaschine fertigte man allerdings nur ein Produkt an, die sogenannten Jakobinermützen. Diese Nähmaschine kann man im Nähmaschinenmuseum Mey in Albstadt sehen.

1830 ließ sich der Franzose Thimonnier das Nähmaschinengrundmodell Couseuse patentieren. Er gilt heute als erster Nähmaschinenfabrikant der Welt. Seine ersten Maschinen konnten 100 Stiche pro Minute ausführen, spätere Modelle arbeiteten sogar noch schneller. Die Maschinen setzte man zum Beispiel in Frankreich zur Produktion von Uniformen ein.

Elias Howe, ein Amerikaner, baute 1846 eine Nähmaschine, die den Doppelsteppstich setzen konnte. Bei einem Wettbewerb gegen Näherinnen zeigte sich, dass diese etwa 50 Stiche in der Minute schafften, seine Maschine konnte 300 Stiche setzen. Er ließ die Maschine in Amerika auf seinen Namen patentieren. Howe versuchte Produzenten zu finden, die die Maschine in großen Stückzahlen fertigen sollten. Dieses war erfolglos und auch in anderen Länder erzielte er keinen Erfolg. Als er nach zwei Jahren zurück nach Amerika kam, hatte Issac Merritt Singer eine Nähmaschine erfunden und patentieren lassen. Diese konnte für 100 Dollar in Geschäften erworden werden. Howe focht das Singer-Patent an und gewann. Singer musste bis zu Howes Tod wöchentlich 4000 Dollar an ihn bezahlen.

Isaac Merritt Singer gründete 1951 die I.M.Singer & Co. Und stellte die ersten Nähmaschinen, die auf Howes Prinzip beruhten fabrikmäßig her. Zusätzlich entwickelte ein Partner die Idee des Ratenkaufplans, also das Prinzip Verkauf auf Abzahlung. So machten sie es möglich, dass viele Menschen sich eine Nähmaschine anschaffen konnten. Zusätzlich entwickelten er das Gerät weiter. Bisherige Maschinen nähten nur soweit die Nähschine reichte (30-40 cm). Eine patentierte Konstruktionsänderung machte den Stofftransport und damit längere Nähte möglich.

Überhaupt entwickelte sich die Nähmaschine im Laufe der Jahre immer weiter. Zahlreiche Konstrukteure reichten die unterschiedlichsten Patente ein, wie zum Beispiel die vorwärts und rückwärts nähende Maschine oder die Kettenstichnähmaschine. Ab 1930 setzte sich die Zickzacknähmaschine durch, die es ermöglichte elastischere Nähte herzustellen. Nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelten sich die ersten Nähmaschinen für den Hausgebrauch, die Nutz- und Zierstiche mit Hilfe einer Automatik setzten konnte.

Die Haushaltsnähmaschine

Anfangs war die Haushaltsnähmaschine der Maschine in der Fabrik noch recht ähnlich. Schnell erkannten die Produzenten aber die veränderten Bedürfnisse der Nutzer zu Hause.

Es setzte sich der Stichumsteller zum Rückwärtsnähen durch. Man bot den Kunden verschiedene Stichtypen an, die vom Knopfloch bis zur Ziermuster reichten. Und schließlich erleichterte man auch das Einfädeln des Fadens, das Aufspulen des Unterfadens und ermöglichte weitere Funktionen, die das Nähen vereinfachten.

Zusätzlich veränderte sich auch die Optik der Maschinen. Gab es anfangs große schwere Nähmaschinen, die vorzugsweise auf massiven oft wunderschönen Tischen standen, fing man zunächst an dekorative Lösungen zu suchen. So entstanden Nähmaschinen, die in kleinen Schränken eingebaut waren oder so dekorativ gestaltet wurden, dass sie schon eher einem Schmuckstück als einem Gebrauchsgegenstand glichen.

Mit zunehmender Entwicklung wurden die Nähmaschinen kleiner und leichter. Die platzsparende Koffernähmaschine kam auf den Markt, es folgte immer mehr Einsatz von Elektronik, so dass man heute schon fast einen Computer bedienen muss, wenn man eine Naht setzen möchte.

Besuch im Nähmaschinenmuseum Sammlung Albrecht Mey

Das Nähmaschinenmuseum kann man nur auf Anfrage besuchen und wird dann durch den großen Raum geführt. Uns führte Martin Mey mit einer Begeisterung durch die Sammlung, die uns ansteckte, das Thema Nähmaschine näher brachte und den Blick auf die Feinheiten der Maschinen öffnete.

Albrecht Mey war nicht nur Unternehmer, sondern auch Sammler. Es hat den Grundstein für die sehenswerte Sammlung gelegt, die heute als Stiftung Nähmaschinen-Museum Sammlung Albrecht Mey weiter aufgebaut wird.

Über 400 verschiedene Nähmaschinen umfasst die Sammlung inzwischen. Man kann Nachbauten, wie zum Beispiel die erste Nähmaschine von Thomas Saint, die nach originalen Plänen durch talentierte Mechaniker der Firma Mey gebaut wurden, sehen. Diese Maschine ist 1790 entwickelt worden und bis heute ein Wunderwerk der Mechanik.

Geht man durch die Reihe mit den zahlreichen Nähmaschinen fallen Fabrikanten wie Opel oder Peugeot ins Auge, die man heute mit der Autoproduktion verbindet. Besonders beeindruckt hat mich die Opel I aus dem Jahr 1863.

Zu jeder Maschine, die man in der Sammlung sehen kann, gibt es viel zu erzählen. Angefangen von den technischen Details, der Nutzung bis zum „Fundort“ und dem Weg in die Sammlung. Ja und jede Maschine unterscheidet sich optisch von ihrem Nachbarn, dass sich man stundenlang „Einzelheiten“ des Designs angucken kann, ohne dass es langweilig wird.

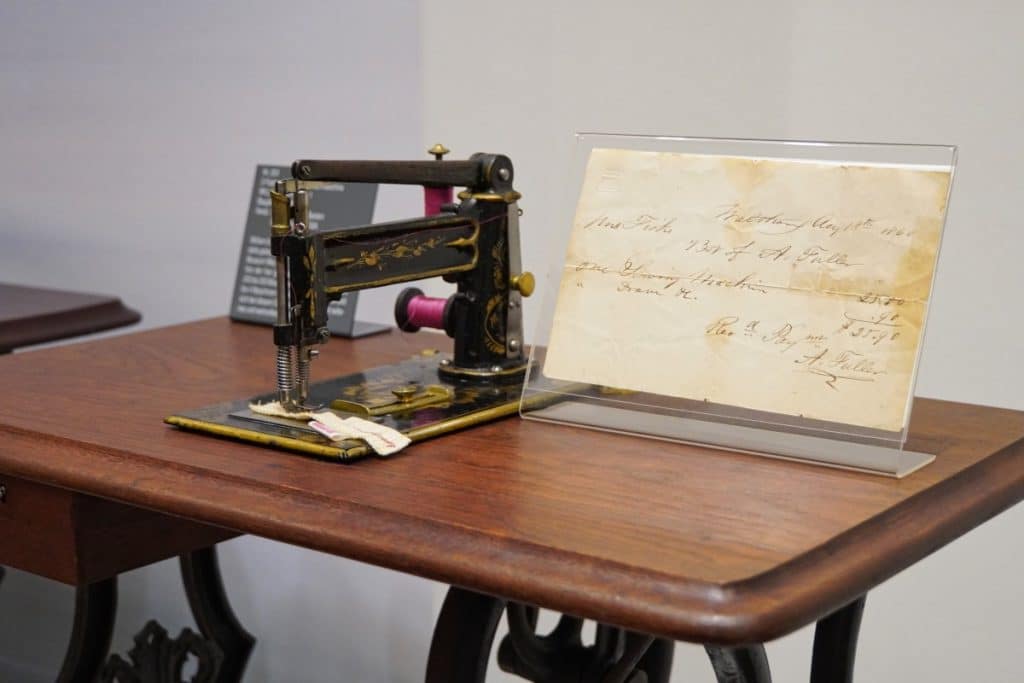

Jede Sammlung hat seine Highlights, hier, so finde ich, ist es schwer diese zu benennen. Sicherlich gehört die Nähmaschine von William& Orvis Nr.1 Aus dem Jahr 1860 dazu. Hier belegt der Originale Kaufbelegt den damaligen Preis von 25,90 Dollar – für diese Zeit ein kleines Vermögen.

Andere Maschinen, wie die Doppelsteppstichmaschine „Lion“ der Firma Kimball & Morton Ltd. aus dem Jahr 1903 sind so außergewöhnlich, dass sie einfach noch lange nach dem Besuch des Museums in Erinnerung bleiben. Der dekorative Löwe kann durch geschicktes auf- und umklappen einzelner Elemente in eine Nähmaschine verwandelt werden.

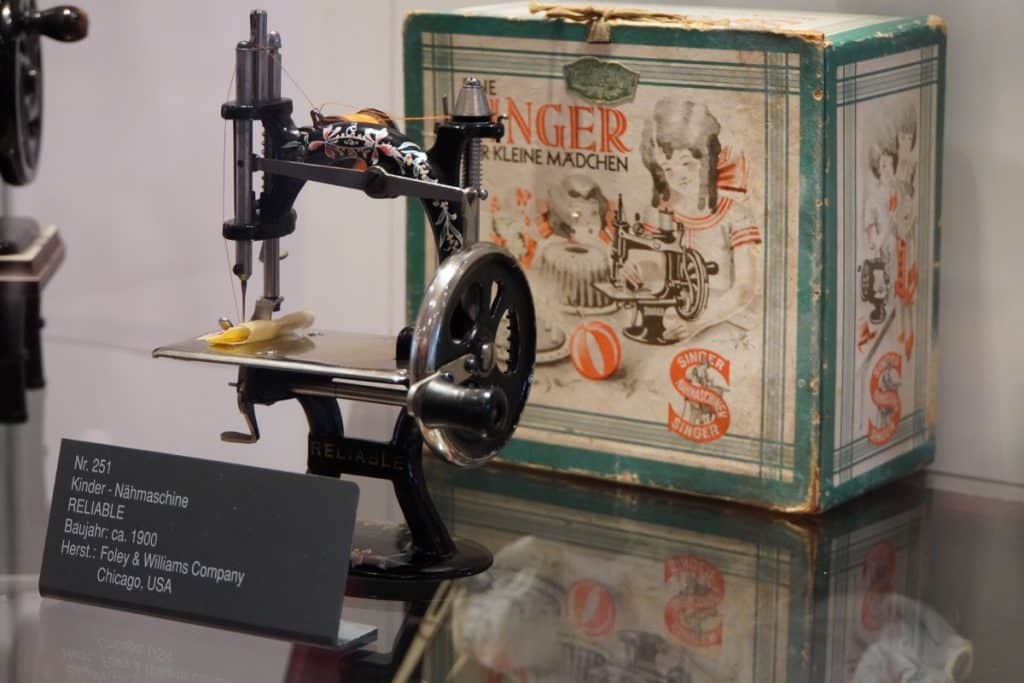

Von Handnähmaschinen bis zu Kindernähmaschinen, kleine tragbare Nähmaschinen , Tischnähmaschinen, Figuren-Nähmaschinen (kleine Affen, die nähen)… die Vielfalt ist einfach beeindruckend und einzigartig.

Mich hat der Besuch im Museum begeistert und ein neues interessantes Thema gezeigt. Wer in Albstadt unterwegs ist, sollte sich die Zeit nehmen und einen Besuch einplanen.

Abschluss des Besuches

Unseren Abschluss eines einmaligen Besuches bildete natürlich eine Shoppingtour im Werksverkauf der Firma Mey und eine Tasse Kaffee im benachbarten Café.

Adresse:

Auf Steigen 6

72459 Albstadt

Öffnungszeiten:

Termin nach vorheriger telefonischer Vereinbarung.

Mail: mail@naehmaschinenmuseum.de

Telefon: +49 (0) 07431/706-0

In den Sommerferien, an Feiertagen sowie im Betriebsurlaub hat das Museum geschlossen.

Eintrittspreise:

Erwachsene: 3 €

Lust auf einen virtuellen Rundgang?

Über diesen Link kann man einen Spaziergang durch das Museum unternehmen.

Der Besuch im Museum war ein Programmpunkt einer Recherchereise mit Albstadt-Tourismus und piroth.kommunikation.

Schreibe einen Kommentar