Mitten in Dresden befindet sich das wohl bekannteste Bauwerk des Barocks – der Zwinger. Ein Pflichtbesuch für jeden Dresdenbesucher und wirklich zu jeder Jahreszeit schön.

Wo befindet sich der Zwinger in Dresden?

Der Zwinger in Dresden liegt unweit der Elbe in der Altstadt von. Er gehört zum historischen Stadtkern der Stadt.

Ganz in der Nähe befinden sich die bekannten Sehenswürdigkeiten Semperoper, Residenzschloss und der Theaterplatz.

Warum heißt das barocke Bauwerk Zwinger?

Der Name geht auf die Bezeichnung für einen Festungsteil zwischen der äußeren und inneren Festungsmauer zurück, die im Mittelalter üblich war.

Urkundliche Erwähnungen aus dem Jahr 1216 weisen auf eine geschlossene Dresdner Befestigungsanlage hin. Durch die Hussitenkriege fing man an, die Mauern der Stadt zu verstärken und baute eine fast vollständige zweite Stadtmauer vor die bestehende Mauer. Der so entstandene Zwischenraum wird Zwinger genannt.

In der Nähe des Schlosses nutzte man diesen Bereich gärtnerisch. Die Lage dieses Gartens veränderte sich im Laufe der Zeit. Auch später erfüllte der Zwingergarten seine Funktion zwischen der äußeren und inneren Befestigungsmauer.

Auf den Zwinger traf dies im frühen 18. Jahrhundert nicht mehr zu. Zwar stehen die südwestlichen Gebäudebereiche des Dresdner Zwingers auf den heute noch sichtbaren Teilen der äußeren Festungsmauer; eine innere Festungsmauer gab es zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht mehr.

Entstehung des Zwingers in Dresden

Die Regierungszeit von Kurfürst Friedrich August I. (August der Starke) war geprägt von einer intensiven baulichen Veränderung in Dresden. Er hatte auf seinen Reisen viel gesehen und ließ, beeinflusst von italienischen und französischen Fachleuten, repräsentative Steinbauten und großzügige Gartenanlagen errichten.

1701 nahmen seine Überlegungen erste konkretere Formen an. Der alte Orangerie- und Zwingergarten schien ihm nicht mehr zeitgemäß. 1709 beginnt dann die Baugeschichte des barocken Zwingers. August der Starke erteilte den Auftrag einen halbrunden Festplatz westlich des Schlosses zu gestalten, der von Holzgebäuden umgeben werden sollte. Diese bildeten den Grundstein des späteren Zwingers.

1711 begannen die Bauarbeiten an den Bogengalerien, dem Nymphenbad und dem Gebäudetrakt des späteren Mathematisch-Physikalischen Salons. August der Starke ließ dieses Bauwerk von dem Architekten Matthäus Daniel Pöppelmann und dem Bildhauer Balthasar Permoser erbauen.

Zur Hochzeit des Sohns des Kurfürsten (1719) war bereits ein Teil der Bauarbeiten abgeschlossen und man konnte dort die Feierlichkeiten begehen.

Der Zwinger gehört zu dem imposantesten Bauwerken dieser Epoche. Er war niemals als Residenz gedacht, sondern diente immer nur repräsentativen Zwecken. Die Pavillons und Galerien auf der Wallseite nutzte man als Orangerie und im Sommer standen viele der Pflanzen im großen Innenhof, der zu einer wunderschönen Grünanlage gestaltet worden war.

Die Entwicklung des Zwingern nach August dem Starken

Mit dem Tod von August dem Starken verlor das „Projekt“ Dresdner Zwinger immer mehr an Bedeutung. Andere Aufgaben und neue Bauvorhaben rückten in den Vordergrund. 1746 erlaubte man schließlich die Errichtung eines hölzernen Schauspielhauses im Zwingerhof. Nach nur zwei Jahren brannte es ab und die letzten Fundamentreste entfernte man bei Sanierungsarbeiten 1929/30.

Bis 1847 war eine Seite des Geländes unvollendet. Gottfried Semper und Karl Moritz Haenel vollendeten den Bau schließlich mit der Errichtung der Gemäldegalerie, die heute unter dem Namen Sempergalerie bekannt ist.

Nachdem die Sempergalerie fertig gestellt war, stimmte das optische Bild des Zwingers nicht mehr. Die gealterte Langgalerie und das zugewachsene Nymphenbad bildeten mit dem neuen Bau keine harmonische Einheit. Man versuchte, durch einen Anstrich mit Ölfirn und einer Behandlung mit Portlandzement eine Angleichung zu erreichen, schädigte aber die Bausubstanz so, dass es zu einem rapiden Zerfall kam.

Was geschah nach dem Ersten Weltkrieg?

Man versuchte, den Verfall der Bausubstanz durch Sanierungsarbeiten zu stoppen. Der Erste Weltkrieg und die nun vorherrschenden Probleme verschärften die Situation zunehmend. Figuren stürzten von ihren Sockeln und es bestand die Gefahr, der Loslösung großer Bauteile. Ab 1924, mit der Gründung der Zwingerbauhütte, gelang es den Zerfall zu stoppen und mit der Zeit konnte man sogar die Räume der Porzellansammlung wieder eröffnen.

Kaum hatte man die Hoffnung, das Gebäude erhalten zu können, kam der Zweite Weltkrieg und bei den Bombenangriffen im Februar 1945 auf Dresden wurde der Zwinger stark beschädigt. Alle Gebäude und die Dächer brannten aus, der Wallpavillon und die elbseitige Bogengalerie waren nahezu vollständig zerstört.

Schon wenige Monate später fanden die ersten Gespräche zum Wiederaufbau statt. Die sowjetische Militärverwaltung stellte sich hinter die Wiederaufbauabsichten und gab Bauholz frei. Auch die Sächsische Landesverwaltung bewilligte Gelder und schon im September 1945 begann der schrittweise Wiederaufbau des Zwingers. Im Mai 1951 durften die ersten Besucher einen Teil des Innenhofes wieder betreten, einige Jahre später öffnete dann auch die Gemäldegalerie ihre Türen. Seit 1963 ist der Dresdner Zwinger äußerlich weitgehend wieder hergestellt und inzwischen werden immer wieder Sanierungsarbeiten durchgeführt.

Rundgang durch den Dresdner Zwinger

Wir haben den Zwinger durch einen Zugang an der Sophienstraße betreten. Von dort gelangt man auch in die Räume der Porzellansammlung. Dieser Bereich nennt sich Glockenspielpavillon. Hier hängt ein Glockenspiel aus Meißner Porzellan. Es spielt zu jeder Viertel-, halben, Dreiviertel- und vollen Stunde eine Stundenschlagmelodie.

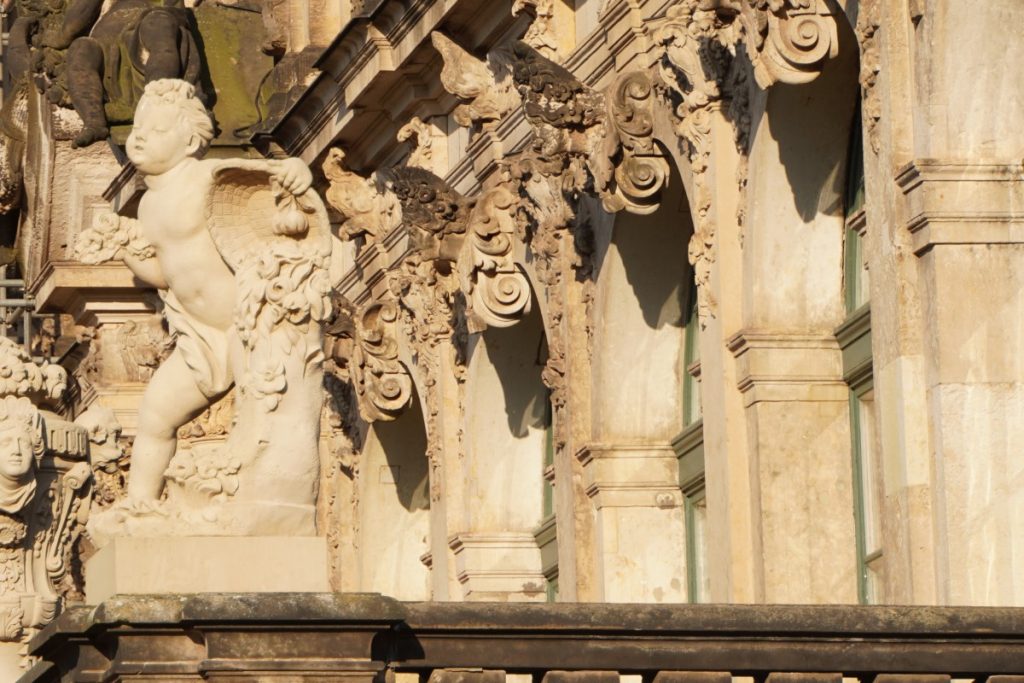

Guckt man sich die Statuen am Glockenspielpavillon an, wird man viele Figuren aus griechischen Sagen und seltener Götter entdecken

Man gelangt in einen Hof mit Rasenflächen und Springbrunnenbecken. Dieser wird von 4 rechteckigen Pavillons und den beiden runden Wall- und Glockenspielpavillions umgeben. Diese sind mit Bogengängen und der Langgalerie miteinander verbunden.

Bei unseren bisherigen Besuchen haben wir den Dresdner Zwinger noch nie ohne Baugerüste erlebt. Ständig wird an der ein oder anderen Ecke gebaut, restauriert oder im Gartenbereich gepflanzt.

Bei unserem letzten Besuch konnten wir die Zwingerseite, in der die Gemäldegalerie untergebracht ist recht gut sehen. Die sogenannte Sempergalerie ist erst später im Stil der Hochrenaissance errichtet worden und passt optisch nicht ganz zu dem Stil der anderen Gebäude. Mit über 127 Metern Länge und fast 24 Metern Höhe ist der Gebäudekomplex das größte Element des Zwingers. Besonders gelungen finde ich den Durchgang, der sich zum Theaterplatz öffnet. Man kann durch den Zugang das König-Johann-Denkmal auf dem Theaterplatz sehen.

Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die Langgalerien mit dem in der Mitte liegenden Kronentor. Hier fanden leider gerade Bauarbeiten statt. So konnte man die Brunnen, die die Fassade mitgestalten leider nicht sehen. Man könnte aber auf der Langgalerie entlang laufen. Hier stehen auf Pfeilern Vasen und Putten und man hat einen schönen Blick in den Zwingerhof.

Das Kronentor bildet den bekanntesten Zugang zu dem Gelände. auch wenn hier nie eine Steinbrücke, sondern nur ein hölzerner Steg über den Festungsgraben führt. Zur Zeit ist der Zugang durch dieses Tor nicht möglich.

Das Torgebäude hat einen achteckigen Grundriss. Über der Attika mit reicher Verzierung erhebt sich eine zwiebelförmige Kuppel. Vier Adler tragen die Nachbildung der polnischen Königskrone hoch oben auf der Turmspitze.

Geht man über die Langgalerie durch das Kronentor, fällt auf, dass das Tor zu allen Seiten geöffnet ist. Überall stehen Figuren und wir mussten nicht nur einmal schmunzeln, wenn man sich diese genauer anguckt.

Der Wallpavillon ist sicherlich der beeindruckendste Bereich des Zwingers. Er wird von auf der einen Seite von dem Eckpavillon begrenzt, der vom Mathematisch-Physikalischen Salon genutzt wird. Diesem ist eine Terrasse vorgelagert, die man über eine große Freitreppe erreicht.

Leider konnte man bei unserem Besuch nur wenig von dem üppigen bildhauerischen Schmuck bewundern, da große Bereiche gerade saniert wurden. Vom Hof aus kommt man über einige Stufen in den Pavillon. Dort führt eine Treppe hinauf auf eine Plattform.

Etwas versteckt hinter dem französischen Pavillion befindet sich das Nymphenbad, eine der schönsten barocken Brunnenanlagen. Tropfenförmiger Schmuck, wasserspeiende Delfine und Nymphen bestimmen das Bild des Brunnens. Auch hier fanden gerade Restaurierungsarbeiten statt, wir werden wohl noch einmal wieder kommen.

Öffnungszeiten:

Innenhof (April bis November) 6:00 – 22:30 Uhr

Innenhof (Dezember bis März) 6:00 – 20:00 Uhr

Außenanlage frei zugänglich

Museen: aktuelle Zeiten erfahren sie hier

Eintrittspreise:

Innenhof, Nymphenbad, Außengelände: frei

Museen: aktuelle Preise erfahren sie hier

Schreibe einen Kommentar