„Wo warst du in Berlin“?, fragt man Berlinbesucher häufig. Die meisten antworten dann „Alexanderplatz“, aber meinen sie wirklich den Alexanderplatz?

Was viele Berlinbesucher nämlich nicht wissen, der Fernsehturm, der Neptunbrunnen und das Rote Rathaus stehen nicht auf dem Alexanderplatz. Sie stehen auf einer Freifläche (Park am Fernsehturm) im zentralen Bereich der ehemaligen Berliner Altstadt.

Über den Alexanderplatz

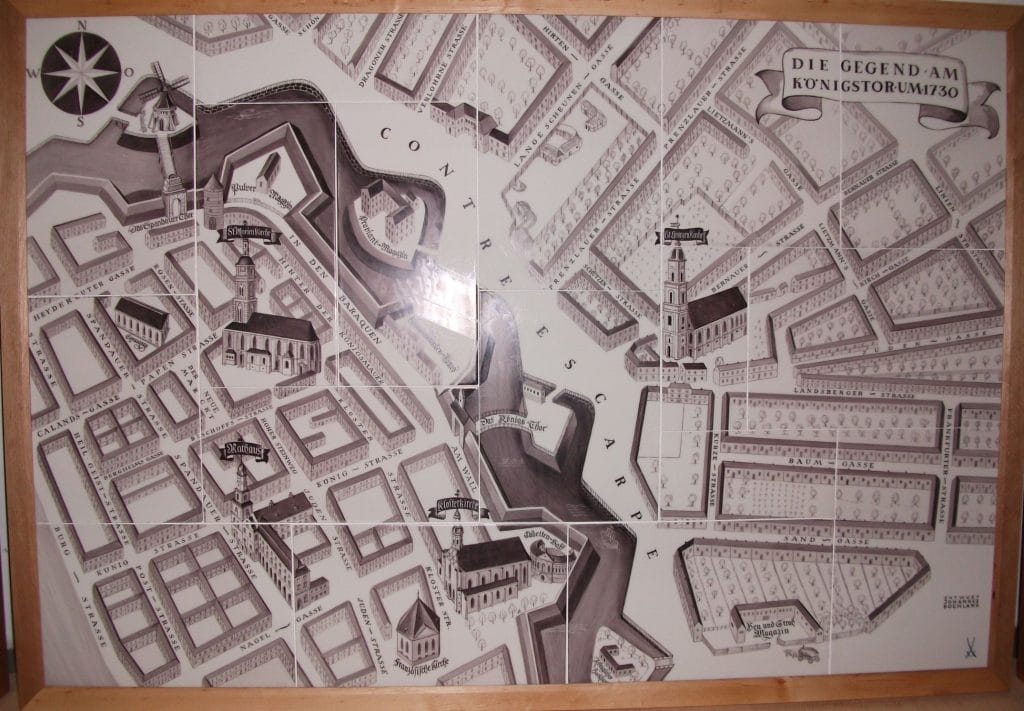

Der Alexanderplatz liegt am nordöstlichen Rand der historischen Mitte von Berlin. Die Geschichte des Platzes begann bereits im 13.Jahrhundert, als ein freier Platz vor dem Georgentor in der Berliner Stadtmauer entstand. Man nannte diesen Platz ganz einfach „Platz vor dem Stadttor“.

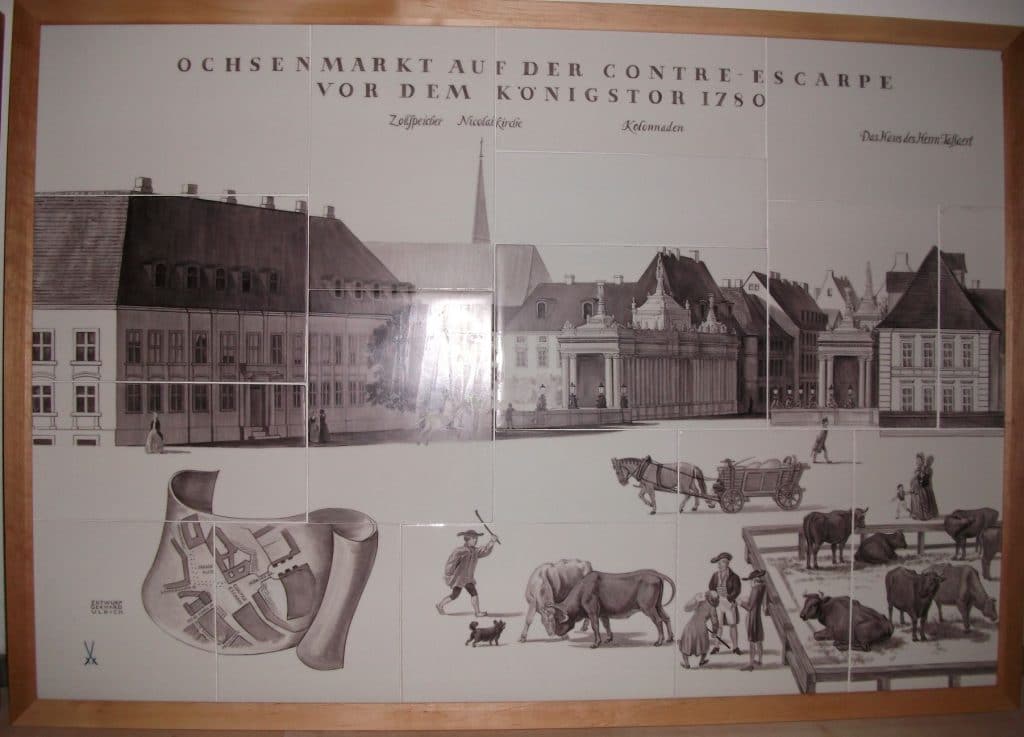

Ab 1681 etablierte sich auf dem „Platz vor dem Stadttor“ ein Viehmarkt und der Platz erhielt den Namen Ochsenmarkt oder Ochsenplatz. Um den Platz entwickelte sich trotz Bauverbot langsam eine Vorstadt, die Georgenvorstadt. Diese bestand um 1700 schon aus etwa 600 Häusern.

Am 6.Mai 1701 zog der preußische König Friedrich I. durch das Georgentor nach Berlin ein. Kurz entschlossen benannt man das Tor in Königstor um und der „Platz vor dem Tor“ erhielt den Namen „Königs Thor Platz“.

Mit der Errichtung der Berliner Zollmauer 1734 verlor das Königstor an Bedeutung und wurde abgetragen, der Platz blieb aber bestehen. Später entstanden sieben dreigeschossige Gebäude rund um den Platz. In der Gasthof „Zum Hirschen“ wohnt Heinrich von Kleist bis zu seinem Selbstmord und Karl Friedrich Schinkel war einige Zeit Dauermieter.

Nach dem Siebenjährigen Krieg ließ der Alte Fritz neben dem „Königs Thor Platz“ eine 80 Meter lange und 17 Meter breite Reit- und Exerzierhalle errichten, die 1800 fertig gestellt war. Fast 150 Jahre dominierte dieses Gebäude das Gebiet. Der südliche Teil des Platzes war mit Bäumen vom Verkehr abgetrennt und diente als Paradeplatz, der nördliche Teil wurde als Markt genutzt.

1805 kam der russische Zar Alexander I. zu Besuch auf den Platz. Ihm zu Ehren erhielt er nun den Namen Alexanderplatz. Trotz des hochherrschaftlichen Namens verkehrten auf dem Platz allerdings eher die unteren Bevölkerungsschichten, wie Fischfrauen, Wasserträger, Lumpenhändler und Tagelöhner.

Bereits 1847 begann sich der Alexanderplatz zum Verkehrsknotenpunkt der Stadt zu entwickeln. Pferdeomnibusse fuhren im 15-Minuten Takt. Anfang der 1870er Jahre schüttete man den ehemaligen Festungsgarben zu und errichtete darauf die Berliner Stadtbahn. Es entstand der Stadtbahnhof Alexanderplatz.

Anfang des 20.Jahrhunderts erlebte der Alexanderplatz seine Blütezeit. Es entstanden die Warenhäuser Tietz, Wertheim und Hahn. Der Berliner Lehrerverein errichtete das Lehrervereinshaus. Leuchtreklamen flackerten auf den Gebäuden und das Leben pulsierte. Auch der Verkehr nahm immer mehr zu.

Es gab drei unterirdische U-Bahn-Linien, der Fern- und S-Bahnverkehr hielt am Alexanderplatz und Omnibusse, Pferde- und Straßenbahnen fuhren über den Platz. Ende 1920 drohte der Verkehrskollaps und so schlug der damalige Baustadtrat vor, den Platz umzugestalten. Zunächst errichtete man das Alexander- und das Berolinahaus, die parallel zu Stadtbahn lagen. Es entstand ein Kreisverkehr mit 6 zulaufenden Straßen. Die Weltwirtschaftskrise und die enormen Summen für die benötigten Grundstückskäufe bremsten weitere Bautätigkeiten auf dem Alexanderplatz aus. Auch in der Zeit der Nationalsozialsten entstanden hier keine weiteren Bauten.

Unterirdisch legte man zwischen 1941 und 1943 allerdings eine der größten Luftschutzbunkeranlagen der Stadt an.

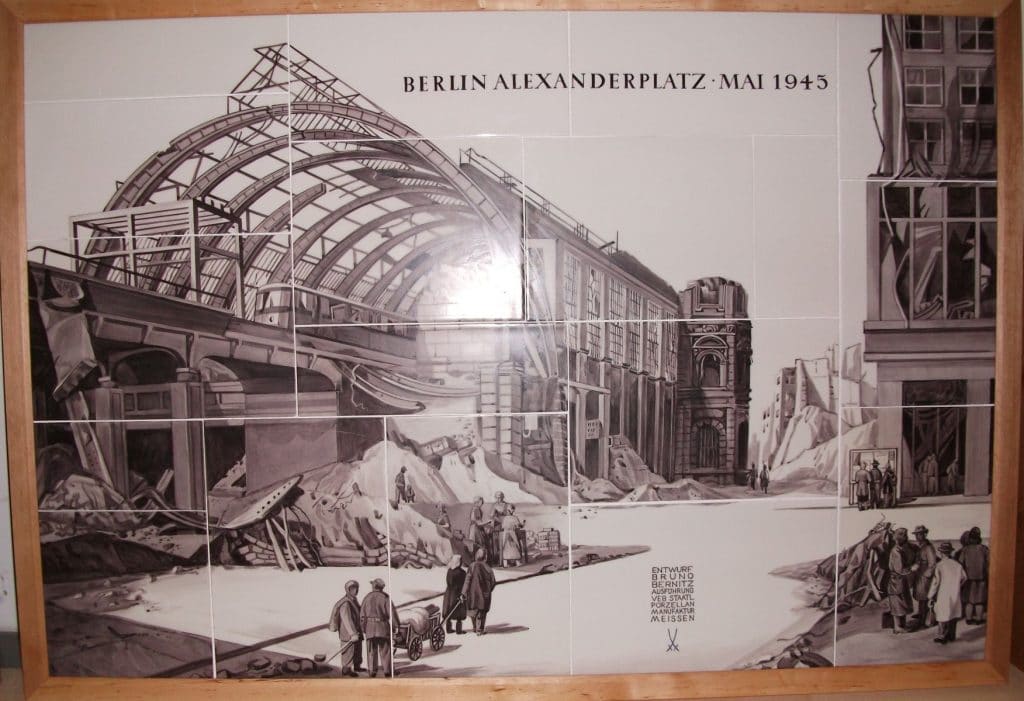

Im Zweiten Weltkrieg ist der Platz durch die alliierten Luftangriffe stark zerstört worden. Die Wehrmacht hatte sich in den Tunneln der U-Bahn verschanzt und sprengte wenige Stunden vor der Beendigung der Kampfhandlungen den Nord-Süd-Tunnel unter dem Landwehrkanal, was zur Flutung großer Teile des U-Bahnsystems führte.

Bis es zum Wiederaufbau des Alexanderplatzes kam, mussten zunächst die Kriegsruinen enttrümmert werden. In dieser Zeit entstand auf dem Platz ein beliebter Schwarzmarkt

Erst in den 1960er Jahren begann die Ost-Berliner Verwaltung den Platz umzugestalten. Das Alexander- und Berolinerhaus blieben erhalten, aber aus einem belebten Kreisverkehr schuf man eine Fußgängerzone. Alle Straßenbahnlinien verlegte man vom Platz. Bis 1970 entstanden dann um den Platz das Interhotel Stadt Berlin (heute Park Inn) und das HO-Centrum-Warenhaus (heute Galeria Kaufhof), das Haus der Berliner Verlages, das zehngeschossige Haus der Elektroindustrie, das Haus der Statistik, das siebzehngeschossige Haus des Reisens. Der Platz selber wurde mit dem Brunnen der Völkerfreundschaft und der Weltzeituhr neu gestaltet. Breite Straßen trennten den Alexanderplatz von den benachbarten Wohnquartieren.

Nach der Fertigstellung des Platzes 1971 veranstaltete man mehrere Großveranstaltungen, wie zum Beispiel die X.Weltjugendfestspiele 1973 dort. Nach und nach entwickelte sich hier das Zentrum Ost-Berlins.

Im November 1989 fand auf dem Alexanderplatz eine der größten Demonstrationen der Berliner Geschichte statt. Sie gilt heute als ein Meilenstein der friedlichen Revolution in der DDR.

Nach dem Fall der Mauer entwickelte der Platz sich zur meist besuchten Gegend Berlins. Täglich sind hier 360.000 Passanten unterwegs. Für Touristen ist er ein beliebter Ausgangspunkt für Streifzüge durch die Stadt.

Die sozialistische Stadtplanung entsprach nicht mehr den Vorstellungen für die Innenstadt. Schnell beschloss man, das Straßenbahnnetz wieder anzuschließen und so die umliegenden Stadtquartiere wieder anzubinden. In einem Ideenwettbewerb wurde der Bebauungsplan von dem Berliner Architekt Hans Kollhoff (hat auch den Kollhoff-Tower am Potsdamer Platz geplant), der eine hufeisenförmige Bebauung vorsah, Sieger und vom Berliner Senat als Grundlage für die Gestaltung des Alexanderplatzes ausgewählt.

1995 war die Sanierung des Alexanderhauses abgeschlossen, 1998 fuhren die ersten Straßenbahnen über den Platz und seit 2000 steht der endgültige Bebauungsplan. Die Umsetzung erfolgt kleinschrittig.

2004 baute man das Centrum Warenhaus um, das seit der Wende als Galeria Kaufhof betrieben wird. 2005/06 sanierte man das Berolinahaus.

Die Sanierung des denkmalgeschützten U-Bahnhofes wurde 2008 fertig gestellt.

Den gesamten Platz hat man mit hellem gelben Granit und grauen Mosaiksteinen gepflastert. 2009 eröffnete ein sechsgeschossiges Gebäude im Osten des Platzes, was die Platzfläche verkleinerte.

Ankunft am Bahnhof Alexanderplatz

Der Bahnhof Alexanderplatz gehört zu den Knotenpunkten in Berlin. Hier fahren die S-Bahnlinien S3,S5, S7 und S9 sowie die Regionalbahnen RE1, RE2, RE7, und RE14. Am Wochenende kann man vom Alexanderplatz mit dem Harz-Berlin-Express in Richtung Harz fahren. Zusätzlich befindet sich hier einer der größten U-Bahnhöfe der Stadt. Die Linien U2, U5 und U8 treffen hier aufeinander. Ja und dann fahren auf dem Alexanderplatz noch die Straßenbahnen M2,M4, M5 und M6 von 3 verschiedenen Haltestellen ab und nicht zu vergessen die Buslinien 100, 200, 300 und 245 (Nachtlinien N5, N8, N42 und N 65). Die Berliner Verkehrsbetriebe bezeichnen den Bahnhof als den wichtigsten Umsteigebahnhof, mehr als 120.000 Menschen steigen hier täglich ein oder um.

Ganz ehrlich, ich finde es nicht einfach, mich hier zurecht zu finden und verlaufe mich regelmäßig.

Den Bahnhof finde ich optisch recht beeindruckend, die alten Viaduktbögen, in denen sich heute einige Geschäfte befinden, machen schon was her. Die zahlreichen Fußgängertunnel unter dem Platz muss man erst einmal kennenlernen, bevor man sich hier zurechtfindet. Sie bilden zum einen den direkten Zugang zur U-Bahn, führen aber auch zu Ziele um den Platz (z.B. zur Kongresshalle bcc).

Bauwerke am Alexanderplatz

Die postalische Adresse Alexanderplatz führen nur noch die Geschäfte und Häuser, die direkt auf dem Platz liegen. Bis Juni 2006 galt die Adresse noch für Gebäude nördlich und östlich des Platzes. Mit der Neugestaltung wurde der Straßenabschnitt in Alexanderstraße umbenannt.

Daraus ergab sich folgende neue Einteilung:

- Alexanderplatz 1: Berolinahaus

- Alexanderplatz 2: Alexanderhaus

- Alexanderplatz 3: Berlin Congress Center (bcc) / Kongresshalle, neu: Alexanderstraße 11

- Alexanderplatz 4: Haus des Lehrers, neu: Alexanderstraße 9

- Alexanderplatz 5: Haus des Reisens, neu: Alexanderstraße 7

- Alexanderplatz 6: Haus der Elektroindustrie, neu: Alexanderstraße 1, 3 und 5

- Alexanderplatz 7: Untergebäude des Hotelhochhauses mit Geschäften

- Alexanderplatz 8: Hotel Park Inn

- Alexanderplatz 9: Galeria Kaufhof (ehemals: „Centrum“-Warenhaus)

Weitere sehenswerte Punkte auf dem Alexanderplatz:

- Brunnen der Völkerfreundschaft

- Weltzeituhr

Berolina- und Alexanderhaus

Beide Gebäude stehen heute unter Denkmalschutz. Sie sind die einzigen Bauten, die vom Bebauungsplan 1929 auf dem Alexanderplatz realisiert worden sind.

Die achtgeschossigen Gebäude sind in Stahlbeton-Skelettbauweise mit einer markanten Fassade errichtet worden. In den Häusern befindet sich ein direkter Zugang zum Verteilergeschoss des U-Bahnhofes.

Die Erdgeschosse plante man für Läden. Im ersten Obergeschoss existiert eine umlaufende Glasgalerie für Restaurants. Die anderen Etagen waren für Büros geplant.

Die durch den Zweiten Weltkrieg stark beschädigten Gebäude nutzte man nach der Wiederherstellung als HO-Warenhaus, als Postamt und als Verwaltungsgebäude des Stadtbezirks Mitte.

Nach der Wiedervereinigung sanierte man zunächst das Alexanderhaus und die Zentrale der Berliner Sparkasse nutzt nun das Gebäude. Das Berolinahaus stand lange Zeit leer und erst 2005 begann man mit der Sanierung. In den unteren Etagen befindet sich heute ein Bekleidungsgeschäft, eine Drogerie und eine Vereinsgeschäftsstelle. Die oberen Etagen werden als Büros genutzt.

Hotelgebäude am Alexanderplatz

1970 eröffnete das Interhotel Stadt Berlin mit seinen 1982 Betten in 1006 Zimmern seine Türen am Alexanderplatz. Das Gebäude verfügte über einen 125 Meter Hochkörper mit 39 Stockwerken und einem dreigeschossigen Flachbau. Etwa 1000 Mitarbeiter beschäftigte das Hotel und bot neben den gängigen Serviceangeboten wie Friseur auch einen Autoservice mit Werkstatt und Waschanlage an.

In dem Vier-Sterne-Haus logierten bevorzugt Delegationen aus Staaten des Warschauer Paktes und gut zahlende Devisenbringer.

Nach der Wende begann man das Gebäude abschnittsweise zu sanieren. Seit 2003 heißt das Hotel Park Inn by Radisson Berlin Alexanderplatz. Hier werden nun in 1028 Zimmern und Suiten Gäste aus aller Welt beherbergt. Das Hotel zählt zu den umsatzstärksten in Berlin.

Auf dem Dach des Hotels befindet sich eine öffentlich zugängliche Dachterrasse mit einer Aussichtsplattform.

Der Flachbau bietet heute Restaurants und Geschäften Platz.

Warenhaus am Alexanderplatz

Bereits Anfang des 20.Jahrhunderts errichtete Hermann Tietz ein Warenhaus auf dem Alexanderplatz. Das Gebäude wurde im Krieg zu stark beschädigt und musste abgetragen werden.

Das heutige Gebäude auf dem Alexanderplatz entstand 1967-70 und enthielt das HO-Centrum-Warenhaus. Die Verkaufsfläche von etwa 15.000 m² machte es zum größten Warenhaus der DDR. In den sechsgeschossigen Bau gab es einen Bereich für Nahrungs- und Genussmittel von 1900 m².

Nach der politischen Wende wechselte der Eigentümer, es wurde modernisiert und mit einer Verkaufsfläche von 20.000 m² eröffnete Galeria Kaufhof seine Türen. 2004, im Zuge der Umsetzung der Kollhoff-Pläne sanierte man das Gebäude erneut und vergrößerte die Verkaufsfläche auf 35.000 m².

Brunnen der Völkerfreundschaft

Mitten auf dem Alexanderplatz steht der Brunnen der Völkerfreundschaft. Im Oktober 1970 weihte man diesen Springbrunnen ein.

Der Brunnen besteht aus einem äußeren Wasserbecken, das einen Durchmesser von 23 Metern hat und einer Wasserspirale von 6,20 Metern Höhe. Diese Spirale besteht aus Kupfer, Glas, Emaille und Keramik. An der höchsten Stelle tritt das Wasser aus und fließt über 17 Schalen spiralförmig herunter.

Zu DDR Zeiten nannte man den Brunnen abwertend „Nuttenbrosche“ und bezog sich dabei auf die in der Umgebung stattfindende Prostitution und die farbenfrohe Emaillierung.

Seit 1980 steht die Brunnenanlage unter Denkmalschutz.

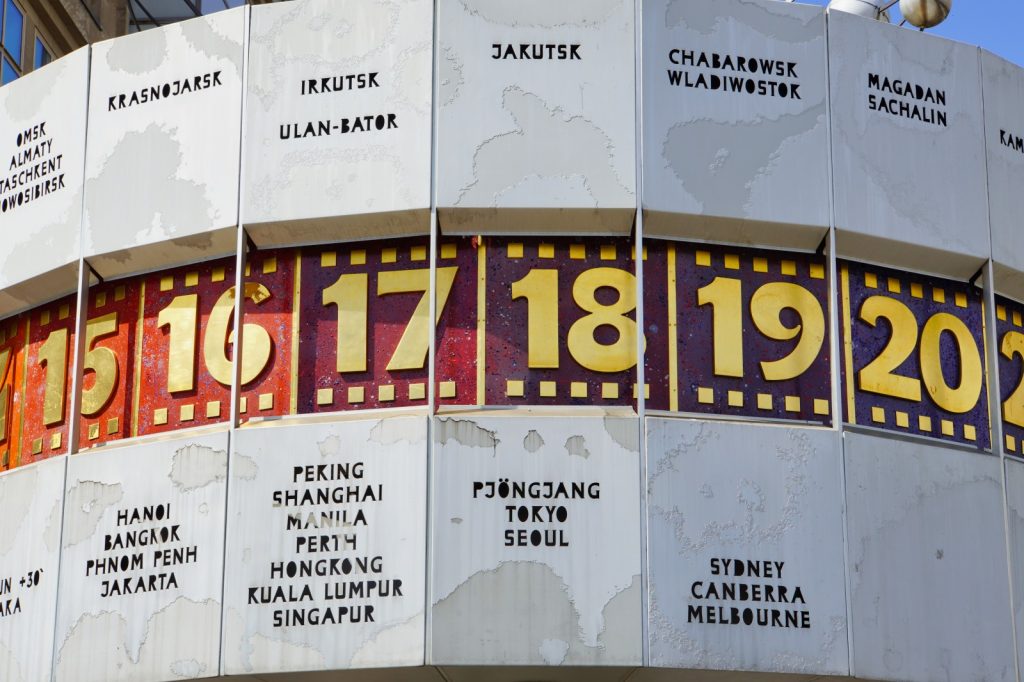

Weltzeituhr

Das wohl bekannteste Bauwerk auf dem Alexanderplatz ist die Weltzeituhr. Hier trifft man sich, wenn man am Alex verabredet ist.

Ende September 1969 wurde die Weltzeituhr der Öffentlickeit übergeben. Sie sollte die Neugestaltung des Alexanderplatzes beenden. Entworfen von dem Designer Erich John, stellten 120 Fachleute in neun Monaten die Uhr fertig.

In der Mitte einer Windrose, die als Steinmosaik in den Boden eingelassen ist, steht eine 2,7 Meter hohe Säule. Auf dieser Säule befindet sich ein dreiteiliger Zylinder mit 24 Ecken und Seiten. Jede der Seiten entspricht einer der 24 Haupt-Zeitzonen der Erde. Die Namen von 146 wichtiger Städten sind eingefräst. So findet man Städte von allen Kontinenten und Zeitzonen auf dem Zylinder. In dem Zylinder dreht sich ein Stundenring, auf dem die Stunden durch die Zeitzonen wandern. Über der Weltzeituhr rotiert einmal pro Minute eine vereinfachte Darstellung des Sonnensystem. Alles in allem ist die gesamte Uhr 10 Meter hoch.

Die benötigte Technik liegt zwei Meter unterhalb des Platzes in einem 5x5Meter großen und 1,90 m hohen Raum.

1997 sanierte man die Uhr und aktualisierte dabei einige Städtenamen: Leningrad → St.Petersburg, Alma Ata → Almaty. Trotz Proteste der Slowakei änderte man Bratislava in Pressburg. Es wurden 20 Städte hinzugefügt (z.B. Jerusalem, Tel Aviv) und die Zuordnung von Städten zu Zeitzonen geändert.

Seit 2015 steht die Weltzeituhr unter Denkmalschutz.

Schreibe einen Kommentar