Das Jüdische Museum Berlin ist das größte jüdische Museum in Europa. Nachdem ich bereits in Fürth, Pilsen und Warschau beeindruckende jüdische Museen und Synagogen gesehen habe, war ich vor meinem Besuch sehr gespannt auf das Berliner Museum. Ein kleiner Spoiler sei erlaubt – der Besuch lohnt sich!

Das Jüdische Museum Berlin befindet sich in Berlin-Kreuzberg und besteht aus mehreren Einrichtungen. Es gibt einen Altbau und einen modernen Neubau. Alle diese Einrichtungen dienen dazu, den interessierten Besuchern, die jüdische Kultur und die über 1700 Jahre alte jüdisch-deutsche Geschichte zu vermitteln.

Wie ist das Jüdische Museum Berlin entstanden?

Schon wenn man das Museum erreicht, wird schnell klar, dass schon der Bau etwas ganz besonderes ist. Der Altbau, ein barockes Kollegienhaus, war einmal das Kammergericht. Direkt daneben steht ein moderner zickzackförmiger Bau des Architekten Daniel Libeskind, der auf den ersten Blick eigentlich so überhaupt nicht zu dem alten Bau passt.

Die Idee, das Jüdische Museum Berlin zu errichten, entstand zum 300. Jahrestag der Jüdischen Gemeinde in Berlin (1971). Aus der vorhandenen Jüdischen Abteilung des Berliner Museums für Berliner Geschichte entstand so später das eigenständige Jüdische Museum.

Für den Neubau, der damals noch als Erweiterungsbaus des Berliner Museums geplant war, wurde ein Architekturwettbewerb ausgeschrieben, den Daniel Libeskind mit seinem Entwurf gewann. 1992 legte man den Grundstein. Als der Bau fertig gestellt war, stand er zunächst als leerer Neubau den Besuchern offen. Es muss ein interessanter Besuch gewesen sein, selbst heute mit einer Ausstellung versehen, habe ich die Räumlichkeiten als spannend und ungewöhnlich empfunden.

Ich finde schon von außen ist der Bau etwas ganz besonderes. Die Titan-Zink-Fassade hat recht ungewöhnlich geformte Fenster, viele spitze Winkel in den Wänden und wirkt von außen schon recht spannend. Geht man durch das Gebäude fallen die geneigte Böden und der graue Sichtbeton auf. Manchmal wirkt es so, als ob man noch durch einen Rohbau geht und durch die wenigen und sehr kleinen Fenster fühlte ich mich sehr von der Außenwelt abgeschottet. Spannend ist, dass der Altbau und der Neubau nur im Untergeschoss miteinander verbunden sind.

1999 gründete sich dann das Jüdische Museum Berlin und nach 18 Monaten konnten die Besucher die erste Dauerausstellung besuchen.

Ein kleiner Einblick in das Museum

Im Sommer 2020 eröffnete eine neue Dauerausstellung mit dem Thema „Jüdische Geschichte und Gegenwart in Deutschland“. Diese kann seit 2021 kostenlos besucht werden, es sollte allerdings vorab ein Zeitfenster-Ticket gebucht werden..

Durch einen kleinen Anbau neben dem Altbau gelangte ich in das Gebäude. Zunächst musste ich den obligatorischen Sicherheitscheck durchlaufen und betrat dann den lichtdurchfluteten Glashof.

Im Altbau befindet sich auch der Museumsshop und das Café, einige Sonderausstellungsräume, ein Auditorium und Büros. Der überdachte Glasinnenhof wird auch für Veranstaltungen genutzt.

Auf dem Weg zur Dauerausstellung

Über eine Treppe geht es durch das Untergeschoss in den Neubau. Dort trifft man auf drei Gänge, die sich kreuzen. Diese Gänge werden als Achsen bezeichnet. Die „Achse der Kontinuität“ verläuft geradeaus bis zu einer Treppe. Über unzählige Stufen (es gibt auch einen Fahrstuhl) steigt man von dort in den zweiten Stock des Neubaus zur Dauerausstellung.

Achse des Exils und Garten des Exils

Eine der kreuzenden Achsen heißt „Achse des Exils“. Der Gang endet an einer Glasscheibe, die einen Blick in den Garten des Exils ermöglicht. Es gibt auch eine Tür (diese habe ich nicht auf Anhieb als Tür erkannt und wurde zum Glück freundlich darauf hingewiesen), durch die man dann ins Freie – oder symbolisch die vermeintliche „Freiheit im Exil“ – gelangt.

Der Garten des Exils ist eine quadratische Fläche. Der Boden ist sehr schief und wer Probleme mit seinem Gleichgewichtssinn hat, sollte sich vorsichtig bewegen.

Umgrenzt von einer Mauer stehen im Garten des Exils 49 sehr eng gebaute Betonstelen. Diese sind 6 Meter hoch und erinnern mich ein bißchen an das Stelenfeld des Denkmals für die ermordeten Juden Europas (Bericht über meinen dortigen Besuch). Da die Stelen im Garten des Exils aber alle die gleiche Höhe haben und viel enger stehen, habe ich mich viel eingeengter gefühlt.

Auf den Stelen stehen Bäume (Ölweiden), die symbolisch für Frieden und Hoffnung stehen. Diese verhindern zusätzlich die freie Sicht in den Himmel, was mir ein zusätzliches Gefühl der Enge gab.

Die Anzahl der Stelen ist bewußt gewählt worden. 1948 ist der Staat Israel gegründet worden und deshalb hat man 48 Stelen errichtet. Die 49. Stele, in der Mitte der Installation, steht für Berlin. Man hat 48 Stelen mit Erde aus Berlin gefüllt und eine Stele mit Erde aus Jerusalem.

Achse des Holocaust und Holocaust-Turm

Die zweite kreuzende Achse trägt den Namen „Achse des Holocaust“. Steht man am Kreuzungspunkt der Achsen fällt auf, dass dieser Gang zum Ende hin immer flacher wird und an einer schwarzen Wand endet. Er wirkt dadurch wie ein Gang, der im „Nichts“ endet.

Durch eine Tür in der schwarzen Wand gelangt man in den Holocaust-Turm. Tritt man durch diese Tür steht man in einem kleinen dunklen und ungemütlichen Raum, der ein Mahnmal sein soll. Nur durch einen Spalt fällt etwas Licht herein. Dieser Raum ist definitiv nichts für mich. Ich fühle mich eingeengt, beklemmt, unwohl – an etwas oder jemanden in Ruhe denken, kann ich hier nicht und verlasse lieber schnell diesen Ort.

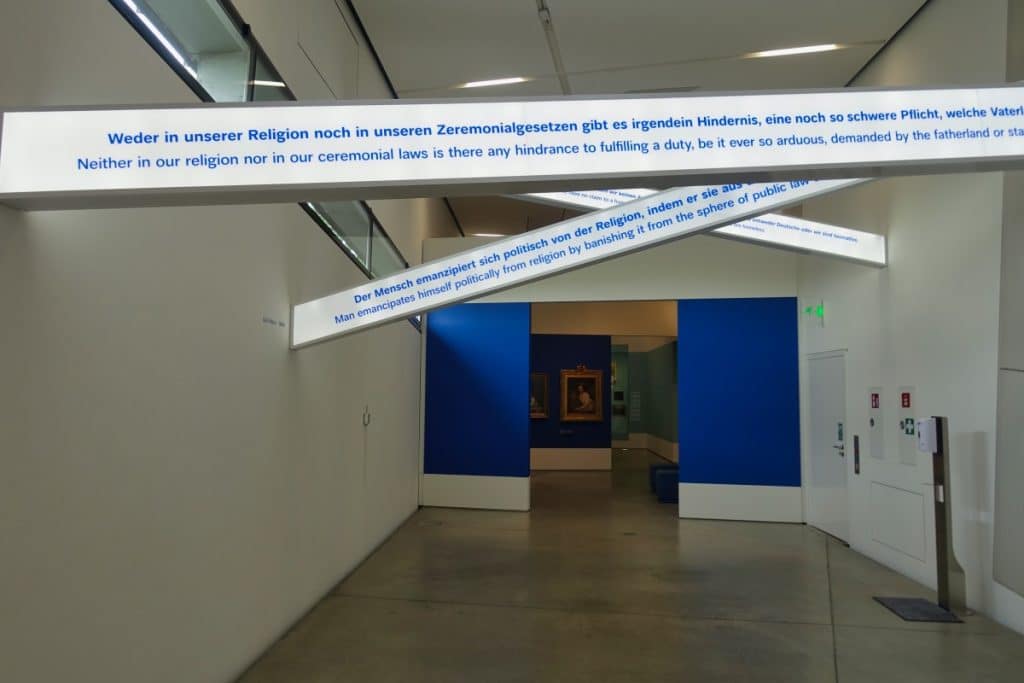

Ich kehre zurück auf die „Achse der Kontinuität“ und steige die Treppen zur Dauerausstellung hoch. Am Ende der Treppen zieht eine Lichtinstallation mit ständig wechselnden Anzeigen die Aufmerksamkeit auf sich und schnell erreicht man das Ende der langen Treppe.

Dauerausstellung „Jüdische Geschichte und Gegenwart in Deutschland“

Die Dauerausstellung im Jüdischen Museum Berlin beginnt im zweiten Obergeschoss des Libeskind-Baus und endet im ersten Obergeschoss. Der Weg durch die Ausstellung ist sehr gut ausgeschildert. Man sollte sich nicht durch einige vollkommen leere nicht begehbare, aber einsehbare Bereiche im Museum verwirren lassen. Diese sogenannten Voids sind bewußt angelegt worden und sollen die Leerstellen erinnern, die Holocaust, Vertreibungen und Pogrome hinterlassen haben.

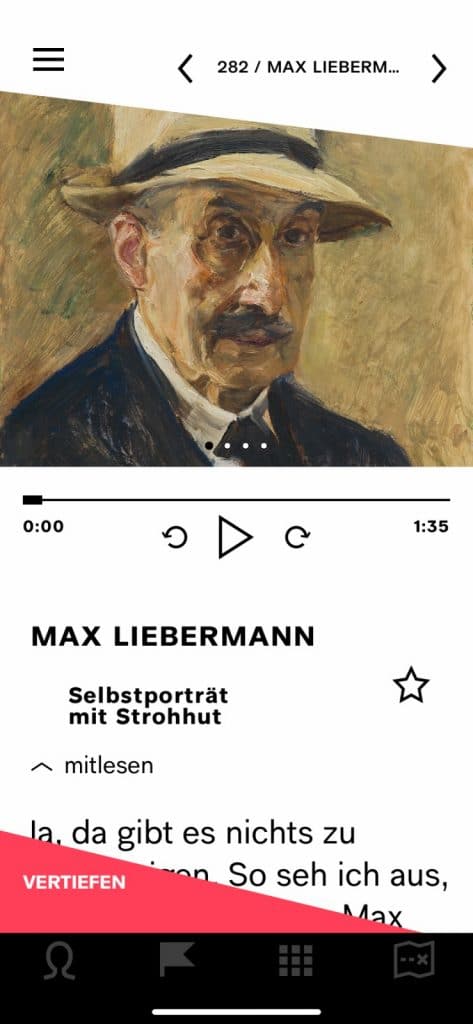

Ich entscheide mich dazu, meinen Rundgang mit Hilfe der App des Jüdischen Museums Berlin durchzuführen. Hier kann ich unter einigen „Rundgangarten“ auswählen. Unter Tour wählen kann ich zum Beispiel die Themen „13 Leben“ oder „13 Dinge“ oder „Architektur und Garten“ auswählen. Bei den Touren werden mir dann feste Stationen angeboten, zu denen man etwas hören und lesen kann.

Alternativ kann man über den Menüpunkt „Flanieren“ die Zahlen an einigen Objekten auswählen und dazu Informationen erhalten. Ich habe eine Mischform von fester und freier Tour gewählt, da ich während der festen Tour einige Punkte entdeckt habe, die mich zusätzlich interessierten und ich gerne weitere Informationen dazu erhalten wollte. Ansonsten bin ich aber der Tour „13 Leben“ gefolgt und habe so Einblicke an 13 Stationen über einen kleinen Lebensabschnitt von 13 Menschen erhalten.

Die Dauerausstellung stellt aus jüdischer Perspektive die Geschichte der Juden in Deutschland dar. Dabei wird versucht, dass der Ausstellungsbesucher einen möglichst vollständigen Einblick von den Anfängen bis in die Gegenwart erhält. Man „wandert“ bei seinem Besuch im Jüdischen Museum Berlin praktisch von den Anfängen jüdischen Lebens in Aschkenas über die versuchte Emanzipationsbewegung der Aufklärung bis in die Zeit des Nationalsozialismus und gelangt schließlich in die Nachkriegszeit mit den Themenschwerpunkten der Wiedergutmachung, der russischsprachigen Einwanderung und dem gegenwärtigen jüdischen Leben in Deutschland.

Die Ausstellung ist sehr abwechslungsreich konzipiert. Es gibt Gemälde, Kunstinstallationen, multimediale Stationen, Spielstationen (zum Beispiel zum Thema Auswanderung), viele unterschiedliche Ausstellungsobjekte und Informationstafeln. Nicht zu vergessen darf man dabei den ergänzenden Guide durch die App, der viele wertvolle Zusatzinformationen liefert.

Mein Rundgang mit der Begleitung der App war sehr interessant. Die Darstellung der 13 Leben, die alle recht unterschiedlich schienen und doch Gemeinsamkeiten aufwiesen, machte die Ausstellung sehr persönlich. Einzelne Schicksale, zu denen man einen Bezug entwickelt, machen politische Geschehnisse viel realer und greifbarer. Und so gab es einige Bereiche in der Ausstellung, die mich länger gefesselt haben und wo ich viel Zeit verbracht habe, wie zum Beispiel der Klangraum und bei der Installation Schalechet “Gefallenens Laub”.

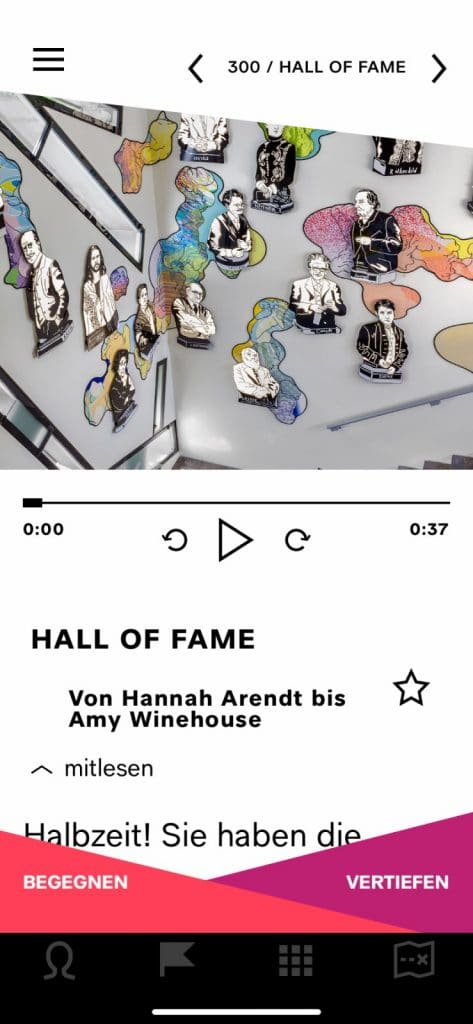

Wer, so wie ich, zwischendurch eine Pause benötigt, um die vielfältigen Eindrücke verarbeiten zu können, sollte das „Treppenhaus“ vom Zweiten Obergeschoss ins Erste Obergeschoss auswählen. In der “Hall of Fame” laden nicht nur gemütliche Sitzgelegenheiten zur Pause ein, man kann an einem Automaten eine süße Stärkung erwerben und tolle Zeichnungen von unterschiedlichen Persönlichkeiten an den Wänden entdecken. Ein bunter und fröhlicher Raum für eine kleine Pause und zum Kraft sammeln für den weiteren Rundgang!

Jüdisches Museum Berlin – der Garten

Bevor ich das Museum verlassen habe, bin ich noch einmal zurück in die große Glashalle gegangen. Eine große Glasfront ermöglicht es, in den Garten des Museums zu gelangen. Dieser ist nach einem Entwurf von Hans Kollhoff (dem Architekten des Kollhoffs Towers am Potsdamer Platz) und Arthur A. Ovaska angelegt worden.

Ein wunderschöner Ort, an dem man nach so vielen Informationen und Eindrücken aus der Ausstellung seine Gedanken neu sortieren kann, bevor man sich wieder in den Trubel der Berliner Stadt begibt.

Adresse:

Jüdisches Museum Berlin

Lindenstraße 9–14

10969 Berlin

Öffnungszeiten:

täglich: 10 bis 19 Uhr

geschlossen: an jüdischen Feiertagen und Heiligabend

Eintrittspreise:

Dauerausstellung: kostenlos

Wechselausstellung:

Erwachsene: 8,-€

Es werden Ermäßigungen angeboten.

Eintrittskarte vorab über GetYourGuide buchen:

App Jüdisches Museum Berlin:

Die JMB App kann man kostenlos auf das eigenes Gerät herunterladen. Den Kopfhörer nicht vergessen, damit nicht alle Besucher mithören müssen!

Die Fotofreigabe erfolgte durch die Stiftung Jüdisches Museum Berlin.

Schreibe einen Kommentar