Immer wieder überrascht es mich, dass man in einer Großstadt wie Berlin wandern kann – nicht zwischen den Häuserschluchten, sondern im Grünen. Der Grunewald bietet unzählige interessante Streckenführungen in unterschiedlichen Längen.

Unsere Wanderung war etwas über 14 Kilometer lang und führte entlang einer abwechslungsreichen Strecke durch den Wald. Die genaue Streckenführung kann man sehr gut auf der Karte erkennen.

Startpunkt war der S-Bahnhof Grunewald, der nicht nur aufgrund des Bahnanschlusses gut zu erreichen ist, sondern hier finden auch Autofahrer in der näheren Umgebung in der Regel einen Parkplatz.

Wanderung durch den Grunewald zum Grunewaldturm

Unsere Wanderung führte uns durch den Grunewald, der zu jeder Jahreszeit seinen Reiz hat. Läuft man im Frühling durch das erste Grün und genießt im Sommer den Sonnenschutz der Bäume, so kann man im Herbst und Winter in den laublosen Bäumen zahlreiche Vögel entdecken.

Man kommt, wenn man den Wegen folgt, auch an Seen oder Gebieten mit Landschaftspflege durch Beweidung vorbei. Hier im Grunewald haben sich Pflanzen angesiedelt, die besonders widerstandsfähig gegen Trockenheit sind. Laut des Berliner Naturschutzgesetzes werden diese Gebiete und ihre Vegetation besonders geschützt. So ist es nicht verwunderlich, dass ein Zaun die Flächen vor den Menschen schützt. Zu einigen Zeiten im Jahr stehen auf diesen Flächen Schafe, die durch die Beweidung zum Schutz der Flächen beitragen.

Ausstellung Wald.Berlin.Klima im Grunewald

Auf dem Weg zum Grunewaldturm kamen wir auch an der 2017 eröffneten Openair Ausstellung im Berliner Grunewald vorbei. Auf etwa 4 Kilometer Länge führt ein markierter Rundweg durch den Wald, auf dem man eine informative und, so fand ich, sehr spannende Ausstellung entdecken kann.

Insgesamt sind 11 Informationsstationen deutlich sichtbar an dem Weg entstanden. Hier erfährt man natürlich etwas über den Wald und seine Bewohner. Der Schwerpunkt der Ausstellung liegt allerdings im Bereich des Umweltschutzes. So wird hier sehr gut der Waldumbau der Berliner Wälder erklärt. Der Berliner Grunewald ist ein Kiefernwald. In Berlin hat man fast ausschließlich Kiefernwälder in Monokultur angelegt. Durch den Klimawandel und der damit zunehmenden Trockenheit des Berliner Bodens können diese Wälder aber nicht mehr lange bestehen. Kiefern vertragen keine langen Trockenperioden. So hat man begonnen nach und nach aus den Kiefernwäldern Laubmischwälder zu machen. Eine Investition in die Zukunft der Berliner Wälder, die sich hoffentlich auszahlt.

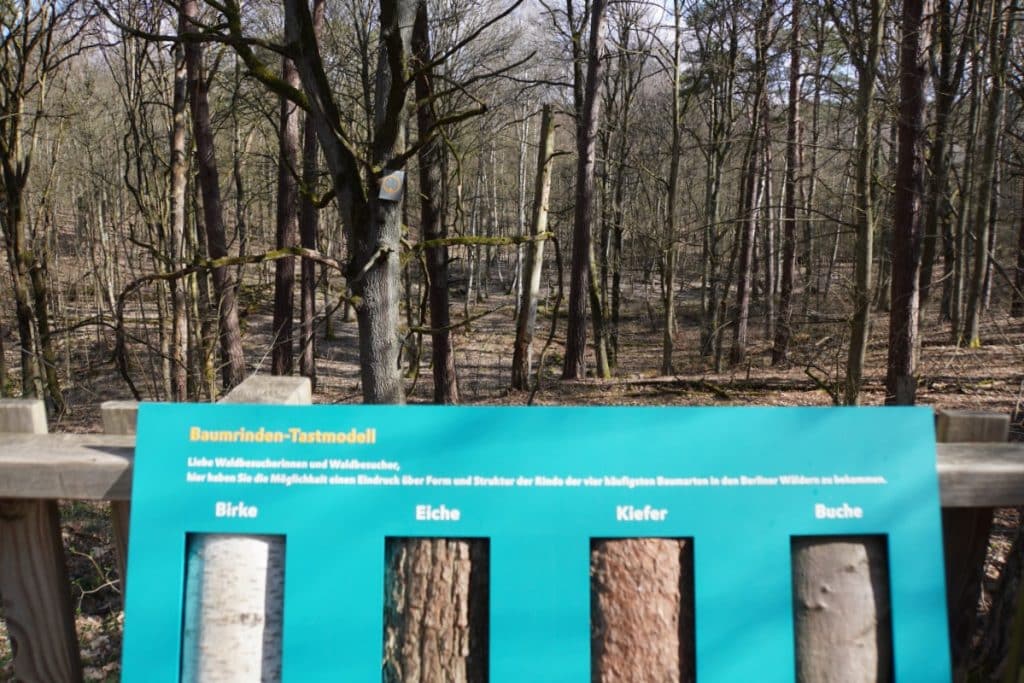

Es gibt aber auch Stationen, die Kindern und Erwachsenen den Wald näher bringen sollen. So kann man zum Beispiel an Taststationen die unterschiedlichen Baumrinden erfühlen und dann versuchen den passenden Baum dazu im Wald zu entdecken.

Während wir auf Entdeckertour von einer Station zur nächsten gingen, kamen wir zu einer Stelle an der die Bäume mit blauer Farbe bemalt worden waren. Es sah schon interessant aus, in einem Wald voller blauer Stämme zu stehen.

Allerdings hat sich der Sinn darin auf den ersten Blick nicht erschlossen. Aber zum Glück gab es auch hier eine sehr gut verständliche Informationstafel. Die Bäume mit den blauen Stämmen zeigen die Fläche an, die benötigt wird, um den mittleren jährlichen pro Kopf CO2 Ausstoß der Berliner Bevölkerung zu kompensieren. Das sagte mir zunächst erst einmal nichts. Die dann aufgeführten Zahlen ließen das Thema deutlicher werden: Jeder Berliner setzt etwa 6 Tonnen CO2 pro Jahr frei. Es benötigt etwa ½ Hektar (das sind 2/3 eines Fußballplatzes) Wald, um diesen Ausstoß zu binden. Die gesamte Berliner Waldfläche reicht nicht aus, um den Ausstoß aller Berliner zu binden.

Unser Rundgang durch den Lehrpfad endete am eigentlichen Start der Lehrpfades direkt gegenüber des Grunewaldturms.

Vom Grunewaldturm entlang der Havel zum Schildhorn

Nachdem wir die Havelchaussee überquert hatten, kamen wir zum Grunewaldturm. Dieser Turm zählt zu den beliebtesten Aussichtstürmen in der Stadt und bietet eine grandiose Aussicht über die Havel.

Der Turm ist ein Ehrenmal, dass zum hundertsten Geburtstag des 1888 verstorbenen preußischen Königs und Deutschen Kaisers Wilhelm I. erbaut und 1899 eingeweiht worden ist. Das Bauwerk ist 55 Meter hoch und aus rotem Backstein. Im Sockelgeschoss befindet sich eine Gedenkhalle mit einem Standbild des Kaisers. Die Aussichtsplattform befindet sich in 36 Metern Höhe und man muss 204 Stufen hinauf steigen.

Direkt am Turm führt ein Wanderweg hinunter zur Havel. Dort angekommen, kann man fast direkt am Wasser entlang laufen. An einigen Stellen hat man einen guten Blick zur anderen Seite des Flusses. Hier stehen einige wunderschöne Häuser, wie zum Beispiel die Villa Lemm.

Den älteren Berlinern ist die Villa Lemm noch als ehemalige Residenz des britischen Stadtkommandanten bekannt. Das im englischen Landhausstil erbaute Gebäude stammt aus dem Jahr 1907/08 und zählt mit der wunderschönen Gartenerweiterung von 1912/13 zu den beeindruckendsten Gebäuden am westlichen Berliner Havelufer.

Unser Weg führte am Ufer entlang weiter in Richtung Schildhorn. Auf der Halbinsel steht das Schildhorn- oder auch Jaczo-Denkmal. Es erinnert an die Geburtsstunde der Mark Brandenburg und wurde von Friedrich Wilhelm IV. 1845 mit geplant und errichtet. Am 11.Juni 1157 floh der letzte Slawenfürst Jaczo von Köpenick von Albrecht der Bären. Dazu gibt es eine Sage, die folgendes besagt: Jaczo und seine Reiter wurden durch eine Schlucht von Albrecht dem Bären ans Ufer der Havel in Gatow getrieben. Sie retteten sich ins Wasser und auf dem Pferd sitzend schwammen sie die 750 Meter zum anderen Ufer. Kurz vor dem rettenden Ufer ließen die Kräfte des Pferdes nach und Jaczo drohte zu ertrinken. Der Slawenfürst rief seine slawische Gottheit Triglav an, fand jedoch kein Gehör. Darauf beschwor er den Gott seiner Feinde ihm zu helfen und versprach ihm ewige Treue. Daraufhin soll eine Kraft an seinem erhobenen Schild gezogen haben und er erreichte das rettende Ufer. Dankbar hängte er dieses Schild an eine Eiche und bekannte sich zum Christentum.

Die ausführliche Geschichte des Slawenfürsten kann man in dem Artikel „Die Geschichte vom Jaczoturm und das Schildhorn im Grunewald “ nachlesen.

Es geht weiter zum Selbstmörderfriedhof und einem riesigen Sandberg

Von diesem denkwürdigen Ort zog es uns zu einem anderen Ort, an dem die Menschen eine letzte Ruhestätte gefunden haben, die woanders nicht gewollt wurden.

Den Hinweisschildern im Wald folgend gelangten wir zum Selbstmörderfriedhof oder auch zum „Friedhof der Namenlosen“, wie die Berliner den Friedhof im Grunewald nennen.

Dieser Friedhof ist aus der Not heraus entstanden. Die Revierförster hatten neben ihrer täglichen Arbeit auch oft mit dem Fund von Leichen zu tun. Diese waren am Ufer der Havel angespült worden oder wurden im Wald gefunden. Oft blieben die Toten namenlos und so mancher hatte sich selber das Leben genommen.

Leider verwehrten Kirchen bis vor nicht allzu langer Zeit Bestattungen von Selbstmördern auf ihren Friedhöfen. So mussten auch die Revierförster damit zurecht kommen, dass keiner ihnen die Leichen abnahm. Sie nutzten schließlich eine Lichtung im Wald und begruben dort die Toten. Nachdem das Gelände einige Jahre später zu einem städtischen Friedhof wurde, fanden bis 2018 dort noch Beerdigungen für jeden statt.

Heute liegt das Gelände leicht verwildert im Wald und so ab und zu verirren sich auch Besucher dort in.

Unsere Wanderung ging nach dem Friedhofsbesuch weiter durch Wald. Als wir an einem See vorbei kamen, konnten wir einen wunderschönen Blick auf die Radarstation auf dem Teufelsberg werfen.

Es zog uns aber weiter in den Jagen 86 zu einer riesigen Sandgrube. Von 1966 bis 1983 befand sich im Grunewald ein Gelände zur Baustoffgewinnung. Hier hat man im Laufe der Jahre über 3,5 Mio m³ Feinsand abgebaut. So entstand eine etwa 18 Hektar große Grube, die 15-25 Meter tief war. Nach dem Ende des Abbaus entstanden 2 befestigten Rampen, die mit den heutigen Holztreppen die einzigen Zugang bilden die Grube bilden.

Durch die Grundwassereinspeisung entwickelte sich am Grund der Grube ein Flachgewässer und es bildeten sich Sumpfbereiche aus. Tiere und Pflanzen siedelten sich an, wie z.B. Wasservögel, seltene Insektenarten und Amphibien. Andere Bereich in der Grube blieben trocken und es bildeten sich vegetationslose Sandflächen, Trocken- und Magerrasen als wichtige Lebensräume für Tiere heraus.

In dem Naturschutzgebiet lockt ein riesiger Sandberg nicht nur Kinder an. Diesen kann man ungehindert betreten, herunter rollen, darin buddeln oder im warmen Sand in der Sonne liegen.

Von dort ging es für uns wieder zum Ausgangspunkt der Wanderung zurück zum S-Bahnhof Grunewald. Die gesamte Strecke ist etwas über 14 Kilometer lang und wir waren gut 4 Stunden unterwegs.

Schreibe einen Kommentar