Der Anziehungspunkt im Park am Fernsehturm ist der Berliner Fernsehturm. Er zählt zu bekanntesten und wichtigsten Bauwerken in Berlin und ist ein Wahrzeichen der Stadt.

Die Entstehung des Fernsehturms ist eine Baugeschichte, die zu Berlin passt. Neben mehreren nicht realisierten, aber bereits begonnenen Baumaßnahmen – die natürlich jede Menge Geld und Zeit verschlungen haben – entwickelten sich die Baukosten für den Fernsehturm unbeschreiblich hoch. Nur der Eröffnungstermin konnte eingehalten werden.

Der Berliner Fernsehturm ist 368 Meter hoch und damit über 220 Meter höher als der Funkturm in Berlin. Der Turm hat Denkmalstatus.

Berliner Fernsehturm: Vorgeschichte

1952 vergab die Europäische Rundfunkkonferenz zwei Fernsehfrequenzen an die DDR. Damit diese flächendeckend verteilt werden konnten, benötigte man einen leistungsstarken möglichst hoch liegenden Großsender. Die Planung begann und zunächst wollte man in den Müggelbergen bauen. Der Bau war bereits in vollem Gange, als er mit der Begründung der Gefährdung des Flugverkehrs vom Flughafen Schönefeld gestoppt wurde.

Ein neuer Standort musste gesucht werden. Im Volkspark Friedrichshain begann mit mit dem Bau, der 1964 fertig werden sollte. Aber, der Bau der Berliner Mauer verbunden mit wirtschaftlichen Problemen, veranlasste die DDR-Regierung den Siebenjahresplan abzubrechen und zu sparen. Der Bau wurde gestoppt.

1964 versuchte man erneut einen Anlauf und auf einer Sitzung des Politbüros beschloss man, einen zentral in Berlin liegenden Turm westlich des Bahnhofes Alexanderplatz zu errichten. Nachdem der Standort politisch bestimmt worden war, legte man die architektonische Ausgestaltung fest. Dabei achtete immer darauf, möglichst keine Ähnlichkeit zu bereits bestehenden Turmbauten in anderen Ländern zu haben.

Bau des Berliner Fernsehturms

Anfang Februar 1965 genehmigte das Zentralkomitee der SED die Gestalt des Fernsehturms und Mitte März begannen die Abrissarbeiten auf dem Gelände. Die Kosten für die Grundstückskäufe und Entschädigungen betrugen 6,2 Millionen Mark, die Abrisskosten 38,8 Millionen Mark – das überstieg die dafür veranlagten Kosten bereits um 33 Millionen Mark.

Das Fundament des Berliner Fernsehturms war Ende 1965 fertiggestellt und man begann den Turmfuß zu bauen. Im Oktober 1966 war der Turm bereits 100 Meter hoch und im Juni 1967 hatte der Schaft seine endgültige Höhe erreicht. Parallel dazu fing man an, die Vorarbeiten für die riesige Kugel vorzunehmen. Man fertigte 120 einzelne Segmente an, die später eine Kugel ergeben sollten. Ende März 1968 fing man an die Segmente von unten mach oben und im Uhrzeigersinn in luftiger Höhe zusammenzusetzen. Danach verkleidete man die Kugel mit der Außenhaut, baute Thermofenster für die Aussichtsplattform und das Restaurant ein und verschloss am 7.10.1968 die Kugel.

Nun fehlten noch die Antennen und der Innenausbau. Nach 53 Monaten Bauzeit und mit Baukosten von 132 Millionen Mark eröffnete Walter Ulbricht am 3.10.1969 den Fernsehturm. Wenige Tage später durfte die Öffentlichkeit zum ersten Mal den Turm betreten. Anfang 1972 waren die beiden Pavillons am Fuße des Berliner Fernsehturms fertig gestellt.

Inzwischen hat man den Berliner Fernsehturm mehrfach saniert und den Vorplatz ist neu gestaltet.

Berliner Fernsehturm besuchen

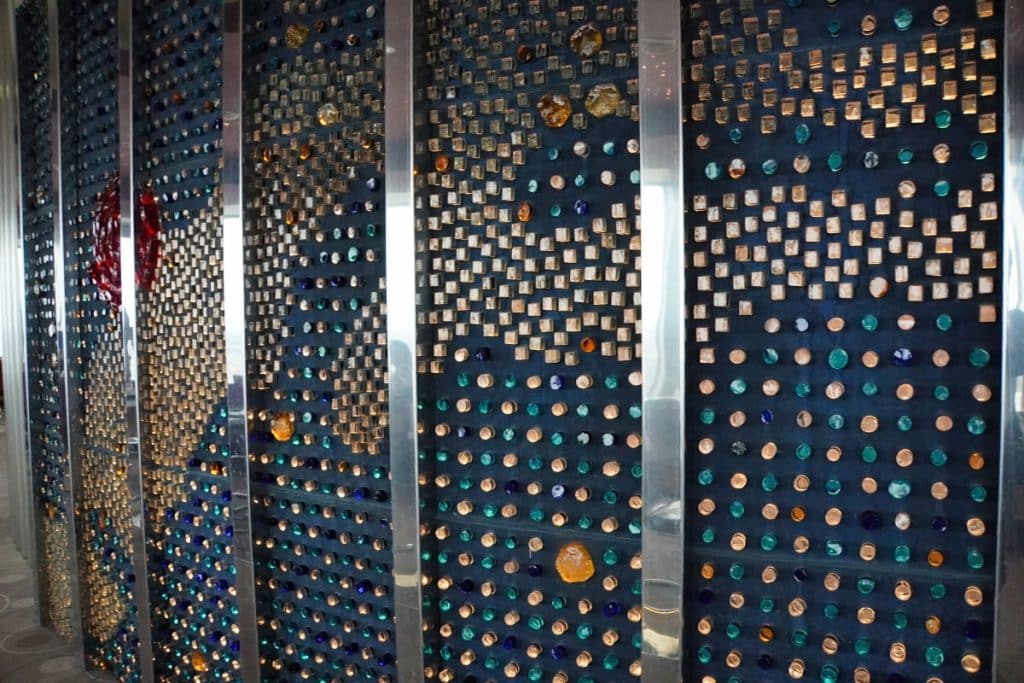

Betritt man den Eingangsbereich des Berliner Fernsehturms fühlt man sich optisch zurückversetzt in die 1960er Jahre. Dem Denkmalschutz sei Dank hat sich hier nicht viel verändert. Noch immer dominiert der Charme der Zeit und nur einige wenige Neuerungen gibt es zu entdecken.

Das wäre zum Beispiel ein neu gestaltetet Shop, in dem man Andenken rund um den Besuch erwerben kann. Ich habe auch die sogenannte Photobooth gesehen. Hier kann man sich sein Fotoerlebnis zum Besuch erstellen lassen.

Über eine Treppe gelangt man in den ersten Stock. Dort steht ein großer Berlinplan mit einigen Sehenswürdigkeiten im 3D Druck. Der ideale Ort, um sich vor dem Besuch der Aussichtsplattform noch einmal zu orientieren.

Von dort aus gelangt man dann zum Eingang des Fernsehturms. Bevor es durch den Einlass geht, muss man noch einen Sicherheitscheck passieren und stellt sich dann in die Warteschlange am Aufzug.

Fahrt zur Aussichtsplattform

Es gibt zwei Fahrstühle, die die Besucher den Turm hinauf bringen. 15 Personen können gleichzeitig mitfahren und erreichen in 38 Sekunden ihr Ziel. Besonderes Highlight, man kann durch ein Fenster in der Fahrstuhldecke in den beleuchteten Fahrstuhlschacht gucken.

Früher fuhr hier noch ein Liftboy mit den Gästen nach oben. Heute regelt das Personal an den Türen den Ein- und Ausstieg und der Fahrstuhl startet automatisch.

Rundgang auf der Aussichtsplattform

Auf 203,78 Metern Höhe befindet sich die Aussichtsplattform. Es dürfen maximal 120 Personen gleichzeitig auf der Aussichtsebene sein. Schautafeln helfen einem die Gebäude unter dem Berliner Fernsehturm zu identifizieren. Bei guter Sicht kann man von dort oben sogar das 60 Kilometer entfernte Tropical Island sehen.

Wer lieber digital unterwegs ist, kann sich über einen QR-Code eine webbasierte Anwendung, die Magnicity App, herunterladen. Es gibt dafür sogar kostenfreies WLAN! Hält man das Handy in Richtung Fenster, kann man auf dem Display zum Beispiel die Sehenswürdigkeiten direkt unter einem angezeigt bekommen. Einige Informationen zu den Sehenswürdigkeiten, historische Videos und kleine Geschichten gibt es auch noch.

Eine tolle Idee, den den Besuch sehr interaktiv werden lässt. Während ich ein wenig mit der Anwendung herumspiele, kann ich unter mir viele bekannte Orte entdecken. Dort steht zum Beispiel das Rote Rathaus, das Humboltdforum, der Berliner Dom und die Spree schlängelt sich zwischen den Gebäuden hindurch.

Wie wäre es mit einen Drink?

Seit 2024 besteht die Möglichkeit in der Sphere Bar auf der Aussichtsplattform eine unvergessliche Zeit auf dem Fernsehturm zu genießen. Auf 203 Metern über Berlin zu sitzen und eine kühles Bier oder einen Longdrink zu genießen, dabei den Sonnenuntergang beobachten – was will man mehr?

Viele der Getränke kommen von regionalen Anbietern wie zum Beispiel das Bier von BRLO und Spirituosen von Mampe. Einen Snack findet man auch auf der Karte.

Was mich besonders gefreut hat, man hat bei der Neugestaltung darauf geachtet sich an der Originalgestaltung des Restaurants in den 1960er Jahren zu orientieren. Im Stil des Bauhauses gehalten, mit klaren geometrischen Formen und einer sehr angenehmen Farbgestaltung habe ich mich dort gleich sehr wohl gefühlt. Ich mag den Mix aus Holz, Metall und Glas. Besonders schön sind die Spiegelungen in der Decke rund um die Bar.

Lust auf einen Restaurantbesuch in über 200 Metern Höhe?

Von der Aussichtsplattform führt eine Treppe hinauf in das Restaurant des Fernsehturms. Hier kommt man nur mit einer bestehenden Tischreservierung hinein.

Hier auf 207,53 Metern Höhe, befindet sich das ehemalige Telecafé. Dieses Café war zu DDR Zeiten sehr beliebt und mit viel Glück und guten Verbindungen konnte man dort als DDR Bürger eine Tasse Kaffee trinken. Der äußere Teil des Geschosses dreht sich in einer Stunde zweimal um 360 Grad. So können die maximal 200 Besucher einen Rundumblick über die Stadt genießen.

Es ist schon ein merkwürdiges Gefühl, wenn man auf dem festen Innenring steht und die Tische sich langsam an einem vorbei bewegen. Das gesamt Design des Restaurants sieht noch heute so aus, wie kurz nach der Eröffnung. Der Retrostil gefällt mir sehr, er hat Charme. Mein persönliches Highlight sind die Tischlampen mit der leuchtenden Tischnummer. Es ist so schon nicht einfach für das Personal die Bestellungen immer richtig zuzuordnen, wenn dann auch noch der Tisch ständig die Position wechselt wird es bestimmt nicht einfacher. Da hilft die leuchtende Zahl bestimmt sehr.

Das Restaurant bietet je nach Tageszeit verschiedene Gerichte an. Bis 11 Uhr kann man ein Frühstück genießen. Im Anschluß folgt die Mittagskarte mit herzhaften Gerichten, wie zum Beispiel einer Turmbrotzeit vom Berliner Fleischer, Königsberger Klopsen oder einem Gemüseeintopf. Wer lieber am Abend im Restaurant des Berliner Fernsehturms essen möchte findet einige Vorspeisen und Hauptgerichte im Angebot.

Die Küche des Restaurants befindet sich aus Brandschutzgründen am Fuß des Turms. Das Essen liefert das Küchenteam per Aufzug.

An bestimmten Tagen finden im Restaurant besondere Veranstaltungen statt. So wird zum Beispiel einmal im Monat ein Sonntagsfrühstück angeboten oder man besucht mit Kindern das Familienfrühstück mit Livemusik (Kindermusik).

Ganz wichtig, wer das Restaurant Sphere besuchen möchte muss vorab einen Tisch reservieren. Hier hat man die Wahl einen Tisch direkt am Fenster oder einen Tisch im Innenring zu buchen. In der Reservierung ist der Preis für den Besuch des Fernsehturms bereits inklusive.

Zum Abschluss ein Besuch in Berlin’s Odyssey

Zurück am Boden besuche ich als Abschluss noch „Berlin’s Odyssey“, ein einmaliges Erlebnis mit einer VR-Brille. In einem extra Bereich gibt es die Möglichkeit sich hinzusetzen und kann dann zwischen zwei Filmen wählen.

Ein 15-minütiger Film zeigt eine Zeitreise durch die Berliner Geschichte. Sicherlich spannend, aber ich wollte etwas über den Fernsehturm erfahren und habe mich für „The Berliner Fernsehturm Discovery“ entschieden. In 12 Minuten erlebte ich unvergessliches Erlebnis. Mit der VR Brille konnte ich zugucken, wie der Turm gebaut wurde. Sehr spannend fand ich zum Beispiel, wie die Kugel auf den Turm kam. Dann brachte man mich virtuell in und auf die unbekannten Orte des Turms. Hoch oben auf dem Turm steht zum Beispiel noch immer der Kran, der für den Bau benötigt wurde. Noch heute ist er im Einsatz.

Der Trailer gibt einen kleinen Einblick, verrät aber zum Glück nicht zu viel.

Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.

Mehr InformationenIch finde, es lohnt sich den Film zu sehen. Er ist klasse gemacht und ich habe viel erfahren, was ich bis dahin nicht wusste.

Was ich nicht wusste…

Die Form des Berliner Fernsehturms zählt zu der „Sputnik-Ikonografie“ der DDR. Es wird der Erfolg des sowjetischen Weltraumprogramms damit symbolisch verbunden. Die Kugel soll den Satelliten darstellen, die von der Rakete (Schaft des Fernsehturms) zum Himmel getragen wird.

Anschrift:

Panoramastraße 1A

Berlin

Öffnungszeiten:

Aussichtsbereich und Restaurant

März-Oktober: 9-23 Uhr

November-Februar: 10-23 Uhr

Eintrittspreise (Stand 2024):

Standard Ticket

(nur Eintritt zur Aussichtsplattform): 27,50 € (online 22,50 € )

Premium Ticket

(Eintritt Aussichtsplattform + VR Experience): 37,- € (online 29,50 €)

Premium Delux Ticket

(Eintritt Aussichtsplattform + VR Experience + 1 Drink in der Sphere Bar + 3 Fotos in der Photobooth) : 69,50 € (online 49,50 )

Es werden Ermäßigungen angeboten.

Hinweis: Rollstuhlfahrern und Personen mit aktueller Gehbehinderung dürfen den Fernsehturm nicht besuchen. Nur wer ohne fremde Hilfe den Fluchtweg nutzen kann, darf hinauffahren.

Aktuelle Informationen auf der Webseite.

Ticket mit Einlass ohne Anstehen für den Fernsehturm bei GetYourGuide buchen

Fragen rund um den Berliner Fernsehturm

Für Besucher des Berliner Fernsehturms gibt es Tiefgaragen am Alexanderplatz. Auch in der Otto-Braun-Straße gibt es Parkmöglichkeiten.

Der Eingang zum Turm liegt direkt gegenüber vom Bahnhof Alexanderplatz.

Es gibt nur Evakuierungstreppen, die für die Öffentlichkeit nicht zugänglich sind.

Ja, die Tickets sind übertragbar. Eine nachträgliche Namensänderung auf den Tickets ist allerdings nicht möglich.

Ja. Es gibt ein Ticketsystem, das die Schlangenbildung vor der Kasse und ungenutzte Wartezeiten für den Kunden verhindert. Das kann nur funktioniert, wenn der Zutritt genau zu der angegebenen Uhrzeit stattfindet.

Bitte zur bestellten Zeit am Einlass einfinden (maximal 5-10 Minuten vorher) Es können noch Wartezeiten beim Securitycheck und am Aufzug auftreten.

Die Uhrzeit des Restaurantbesuchs richtet sich dann danach, wann man sich mit dem Restaurantticket am Einlass zum Restaurant meldet – der nächste frei werdende Platz ist dann garantiert.

Dieses gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit.

Die maximale Aufenthaltsdauer im Restaurant beträgt 1,5 Stunden.

Nein.

Leider ist beim Bau des Berliner Fernsehturms nicht auf Barrierefreiheit geachtet worden. Bisher ist es nicht möglich den Turm entsprechend nachzurüsten.

Um im Evakurierungsfall alle Personen vom Turm zu bekommen,

ist Rollstuhlfahrern und Personen mit Gehbehinderung (d. h. Personen, die sich nicht ohne fremde Hilfe oder ohne Hilfsmittel, wie Krücken etc., fortbewegen können), der Zutritt zum Berliner Fernsehturm somit leider nicht möglich.

Der Besuch auf dem Fernsehturm fand in Kooperation mit der TV-Turm Alexanderplatz Gastronomiegesellschaft mbH (Kai Matanke) statt.

Schreibe einen Kommentar